こんにちはカイです!

筋トレ歴は10年ほどで、コンテストでの優勝経験あり。

さっそくですが、先日このようなツイートをしました。

今日のベントロー(上の方をねろてる)

・天井を後ろ肘で殴る

・もも裏とお尻で体を支える

・肩を下げて肩甲骨を安定させる

(ベンチの時の胸を反るイメージ)あたりを意識してるつもりやけど、3セット目にもなると疲労でなんか動作が安定してへんな。下見過ぎやろし。まだまだ練習すね🤔 pic.twitter.com/xnogRUUm96

— カイ@筋トレ (@FITNESSFREAK714) June 26, 2021

本日のトレ

・ダンベルフライ3s

・スミスデクライン2s

・ベントロー3s

・懸垂2sベントローは振って広背筋をメインに狙てみたものの90キロしか持てませぬ。ただ感覚は良かったからこのまま重量を伸ばしていきたいとこ🤔 pic.twitter.com/gKeyKuN9su

— カイ@筋トレ (@FITNESSFREAK714) July 7, 2021

以下の内容を意識すると、より背中に強い刺激が感じられます。

※関連:ハーフデッドリフトは意味ない?どこに効く?【床引きとの違い】

ベントオーバーローが効かない【背中を狙うコツは3つ】

結論、冒頭のツイートのように筆者はベントオーバーロウでは以下3点を意識しています。

- ヒップヒンジ

- 上腕を動作

- 肩甲骨の安定

では順にみていきます。

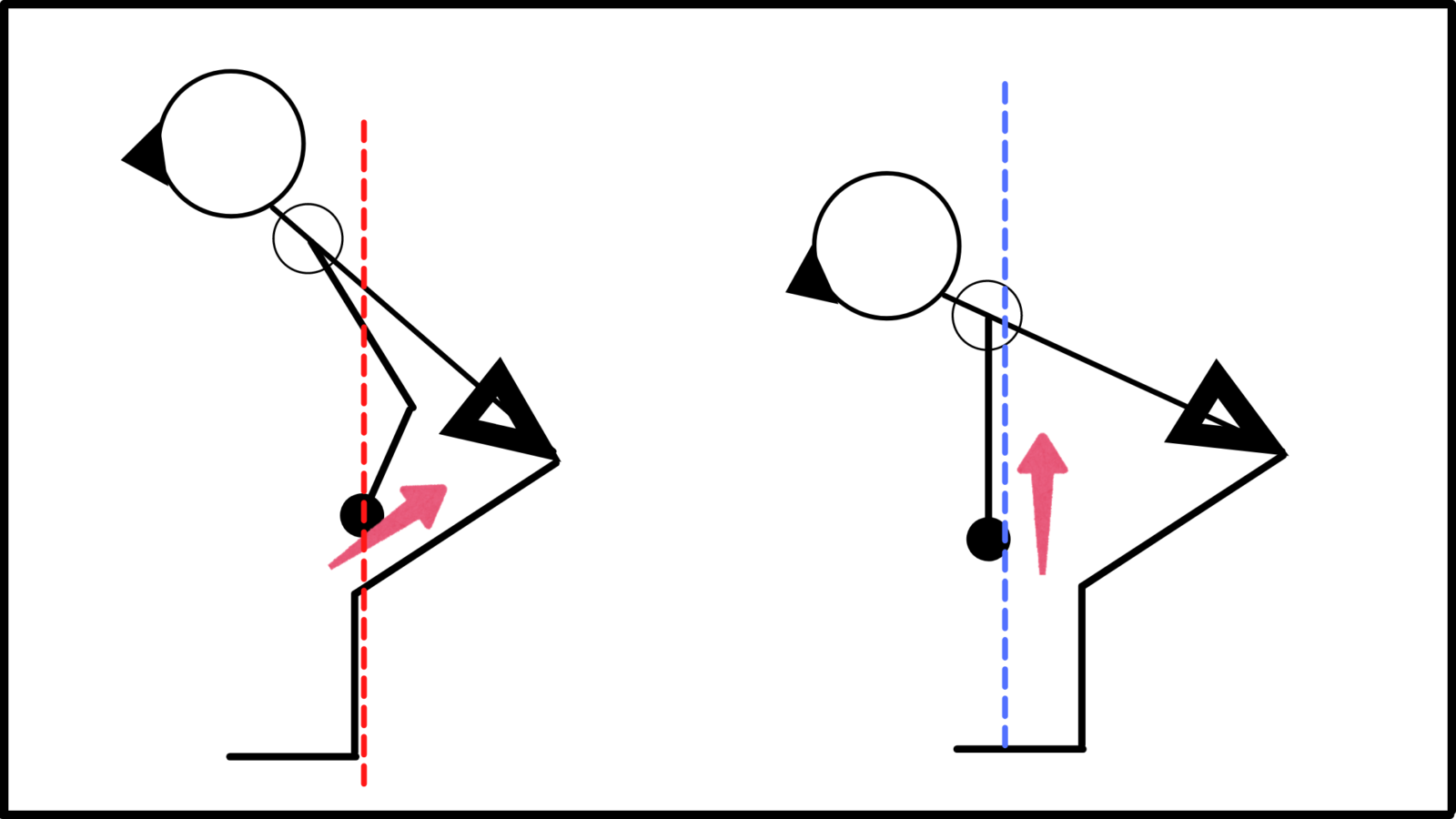

ヒップヒンジ(上体の角度)を意識

ヒップヒンジとは、簡単に言うと股関節を中心に体を曲げる動作のこと。

ゆえにスクワットやデッドリフトなど、様々な種目でもその適切な動きが求められます。

そんなヒップヒンジがうまく取れないと骨盤の動きを腰椎の動きで代償する形になり、

特に背中や脚の種目で腰のケガを引き起こす大きな原因に。

(狙った筋肉をうまく働かせることができない。)

そんなわけで、ヒップヒンジは適切に背中の筋肉を刺激する際に欠かせない動作になります。

そんなヒップヒンジがうまく取れると、ハムストリングスやお尻の力を適切に使うことができるので、冒頭のツイートのような表現を使ってます。

(上体の前傾にともない骨盤も適切に前傾させる↓)

仮に上記の姿勢を取るのが難しい場合は、ひとまずベンチで体幹を支えることができるダンベルローイングもあり。

他には、以下ツイートのようにTバーロウを試してみたり↓

Tバーロウはベントローと違って、脇を自然に閉じやすい&軌道が一定。ゆえにベントローより広背筋を使う感覚を掴みやすい場合も。プレートも20kgやなくて10kgを使えば可動域も確保しやすくなるし。 pic.twitter.com/ziOWPNZ40z

— カイ@筋トレ (@FITNESSFREAK714) November 6, 2021

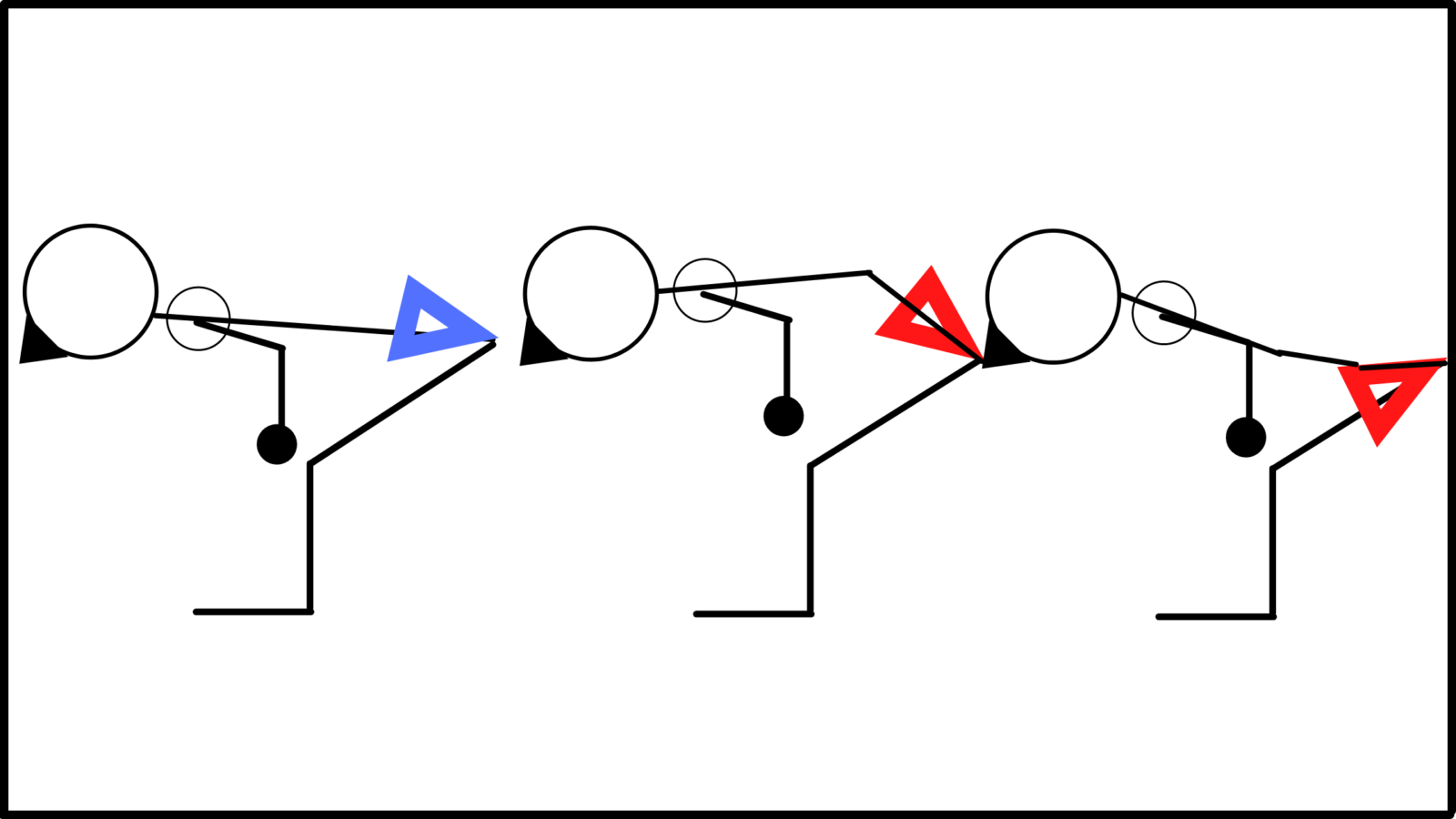

上腕を動作する

背中トレだけに限らず胸トレもそうですが、背中や胸の筋肉は腕(肘より下)を動かすことで刺激できると思いがちですが、そうではありません。

広背筋や大胸筋は、どちらも上腕つまり肘より上につながっています。

いくら手と手を大胸筋の前で寄せても、肘と肘が寄ってなければあまり効果的とは言えません。

(ケーブルクロスオーバーでも意識したいところ。)

ことベントオーバーロウで仮に手を上げようとし、肘の角度が狭くなればなるほど上腕二頭筋が力を発揮している、つまり背中の筋肉をあまり働かせていないことにも。

ですから、あくまで肘を引きバーベルやダンベルが常に肘の真下にあるように動作するのが吉。

この状態だと物理的に上腕二頭筋はあまり力を発揮せずに動作できているので、

より背中の筋肉が働いていると考えられるでしょう。

(上腕二頭筋に負荷がかかりにくい。)

よくある例で上体の前傾が甘い&バーを太ももに沿わせるように引くパターンだと、

肘を曲げる方向に力が入り二頭筋が大きく関与することに。

また重力の方向と動作の方向が一致せず、広背筋は働きにくいと思われます。

肩甲骨が安定する重量を扱う

最後に肩甲骨の安定に関して。

そのために肩を腰方向に下げ上腕を外に捻りやや脇を締めると、より広背筋など背中の筋肉が働きやすくなります。

とはいえ、筆者は1つ目の動画内では広背筋より僧帽筋を狙っているので肩甲骨をしっかり開閉したいのもあり強くは意識してなかったですかね。

(以下ツイートのような違いもあるので↓)

腕を動かす筋肉

→広背筋肩甲骨を動かす筋肉

→僧帽筋ラットプルで広背筋を狙いたいならあんまり肩甲骨を寄せるどうこうは意識せんでええかと。ひとまず腰を真っ直ぐ立てて肩を下げて引くことを意識してみるのが吉。

— カイ@筋トレ (@FITNESSFREAK714) June 5, 2021

ですが背中トレで広背筋を狙う際は、ラットプルダウンであれベントオーバーロウであれスタートポジションで肩を下げ肩甲骨を固める意識は必要です。

(肩が上がった状態で動作すれば広背筋は刺激しづらくなります。)

逆手のベントオーバーローイングの効果

上記のポイントは押さえておきたいベントオーバーローイングですが、

逆手で行うパターンも定番です。

逆手で行うと順手とどういった違いが生まれるのか?

通常の握りより脇が閉まりやすく、骨盤の方にバーを引いてきやすくなります。

言い換えると、より広背筋の下の方まで狙いやすい場合も。

加えて手幅に関しては肩幅で問題ありません。

仮にあまりに手幅が広いと、骨盤の方にバーを引きにくくどちらかと言うと僧帽筋狙いに。

なので肩幅ほどにし、肩甲骨も寄せやすく骨盤の方向にバーも引きやすいフォームを意識するのが吉。

言い換えると、背中全体を刺激するイメージで行っていけば問題ありません。

ベントオーバーロウは僧帽筋も広背筋も狙える優れた種目:まとめ

上記が、ベントオーバーロウが効かない際にひとまず意識したいポイントです。

フリーウエイトは字のごとく動きがフリーなので慣れないとなかなか難しいものです。

ですから仮に効かなくても、1つ1つポイントを改善し根気強く練習していくことが1つ重要。

すると筋トレも他のスポーツ同様に少しずつ感覚を掴んでいけます。

そんなわけで本記事で触れたポイントを参考に次回のベントオーバーロウに取り組んでみてください。

きっと新たな気づきがあるはずです。

以上ベントオーバーローが効かない【背中を狙うコツは3つ】でした。