- デッドリフトのフォームが難しい

- デッドリフトの正しいフォームが知りたい

- デッドリフトの手幅や足幅はどうすればいい?

こんにちはカイです!

筋トレ歴は10年ほどで、コンテストでの優勝経験あり。

そんなわけでもちろんデッドリフトも、

筋トレを始めた頃から以下ツイートのように今でも行っています↓

背中。

・デッド

→3回3セット

・ベントロー

→8回3セット

・ラットマシン

→12回3セット

・ローロー

→10回2セット脚トレの頻度を減らしてる分、股関節まわりが元気かつスムーズ。ゆえにロウ系も取り入れやすく良き。 pic.twitter.com/e7GoWxwTFk

— カイ@筋トレ (@FITNESSFREAK714) October 8, 2021

今回は、

そんな筆者の経験も踏まえて「デッドリフトの基本フォーム」を図解。

そう、分厚い背中や安定感のある下半身を獲得。

ちなみにハーフデッドリフトの効果は下記で解説してます↓

デッドリフトのフォームを図解【足幅や手幅はどれくらい?】

結論、デッドリフトの基本フォームは以下のポイントを意識していけば完成します。

- 適切な足幅

- 適切な手幅

- 正しいスタートポジション

- デッドリフトでの力の入れ方

では順に解説していきます。

足幅の決め方

そもそもデッドリフトは主に以下2つのバリエーションが存在。

- スモウスタンスデッドリフト

(ワイドデッドリフト) - コンベンショナルデッドリフト

(ナローデッドリフト)

(※どちらが効果的とかの話ではありません。目的や骨格によって向き不向きがあるだけで。)

ですが今回は、多くのトレーニーがなじみ深いであろうコンベンショナルデッドリフト(ナローデッドリフト)を基本に話を進めていきます。

いわゆるお尻やハムストリングス、背中の筋群などを働かせやすい形。

なので、競技としてデッドリフトを行う方がよく採用していたりも。

そんなデッドリフトを行う際はまず足幅の決定からです。

足幅は基本的には、骨盤幅から肩幅の間でやりやすい幅で問題ありません。

足幅が過度に広いスタイル(スモウデッドリフト)だとお尻やハムストリングスが働きづらく、

脚の前側である大腿四頭筋がメインに働くことに。

ですから脚裏や背中の筋群を狙いたいのであれば、足幅は狭めのコンベンショナルデッドリフトを行うのが吉。

加えて、そんな足幅ですが「その場でジャンプして、より高い地点に到達できた足幅がデッドリフトには適している」と言われることも。

(垂直方向に力を発揮するのに自然な幅であるから。)

つま先をやや外に向けた方が、股関節からしゃがみやすく動作しやすいことがあるので試してみてやりやすい方を選択してください。

手幅は広すぎず狭すぎず

足幅を決めてバーの後ろに立てば次に手幅を決めていきます。

手幅はシンプルにスネの隣。肩幅か肩幅より拳1つ広いぐらいにしましょう。

手幅が広すぎるとバーの移動距離(可動域)が無駄に長くなり、効率的な動作が困難になります。

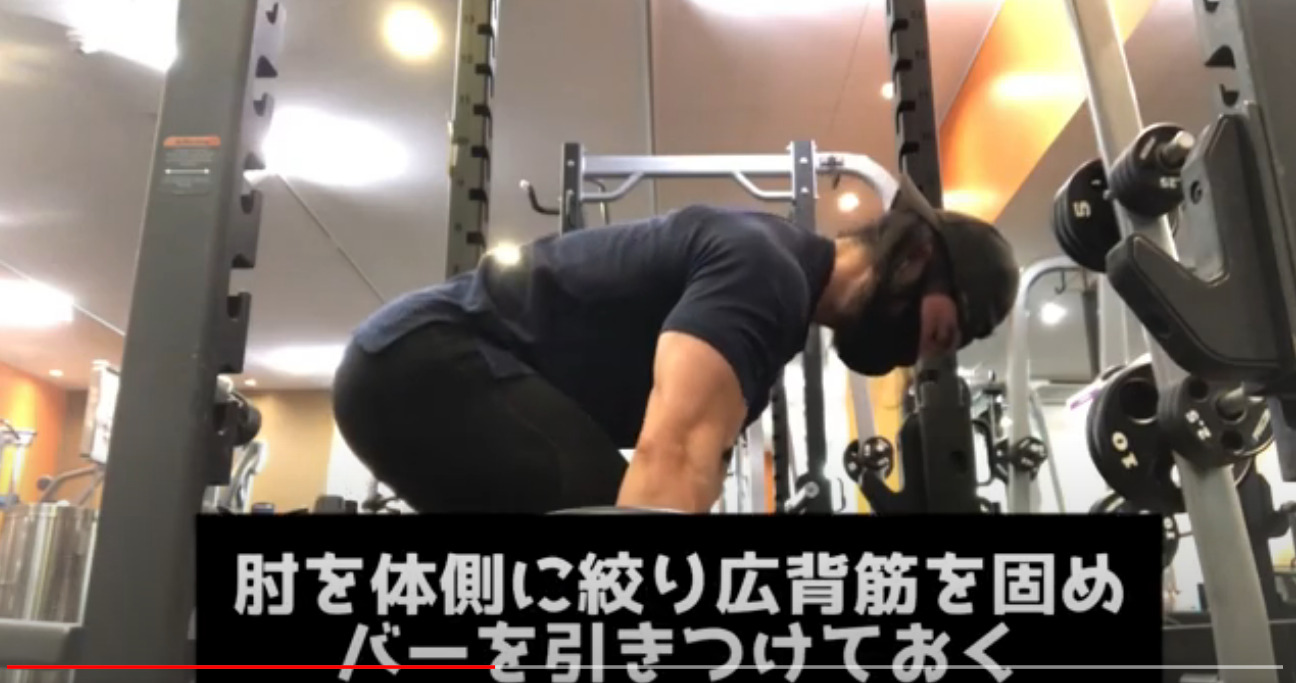

また広背筋が働きにくく、ウエイトを効率的に挙上するためにバーを体に引き付けておく際の力の入れ方にも不向き。

(詳しくは後述。)

スタートポジションが重要

足幅と手幅の目安が決まれば、いよいよ動きの部分に入っていきます。

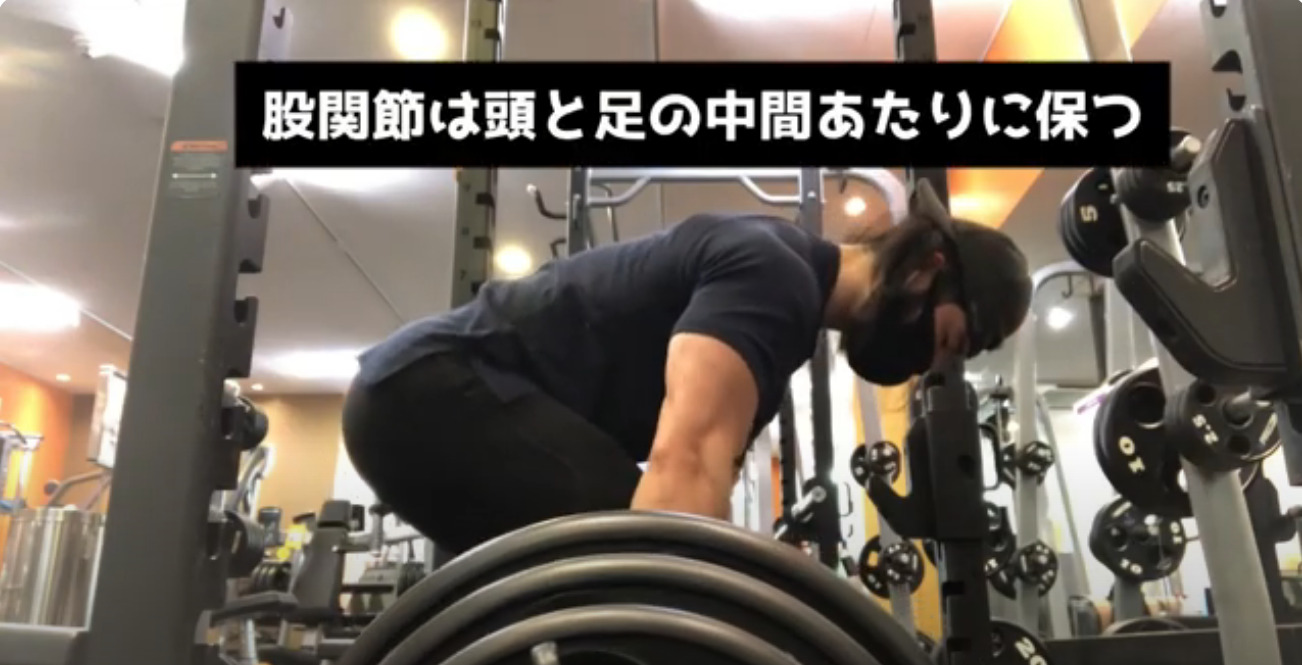

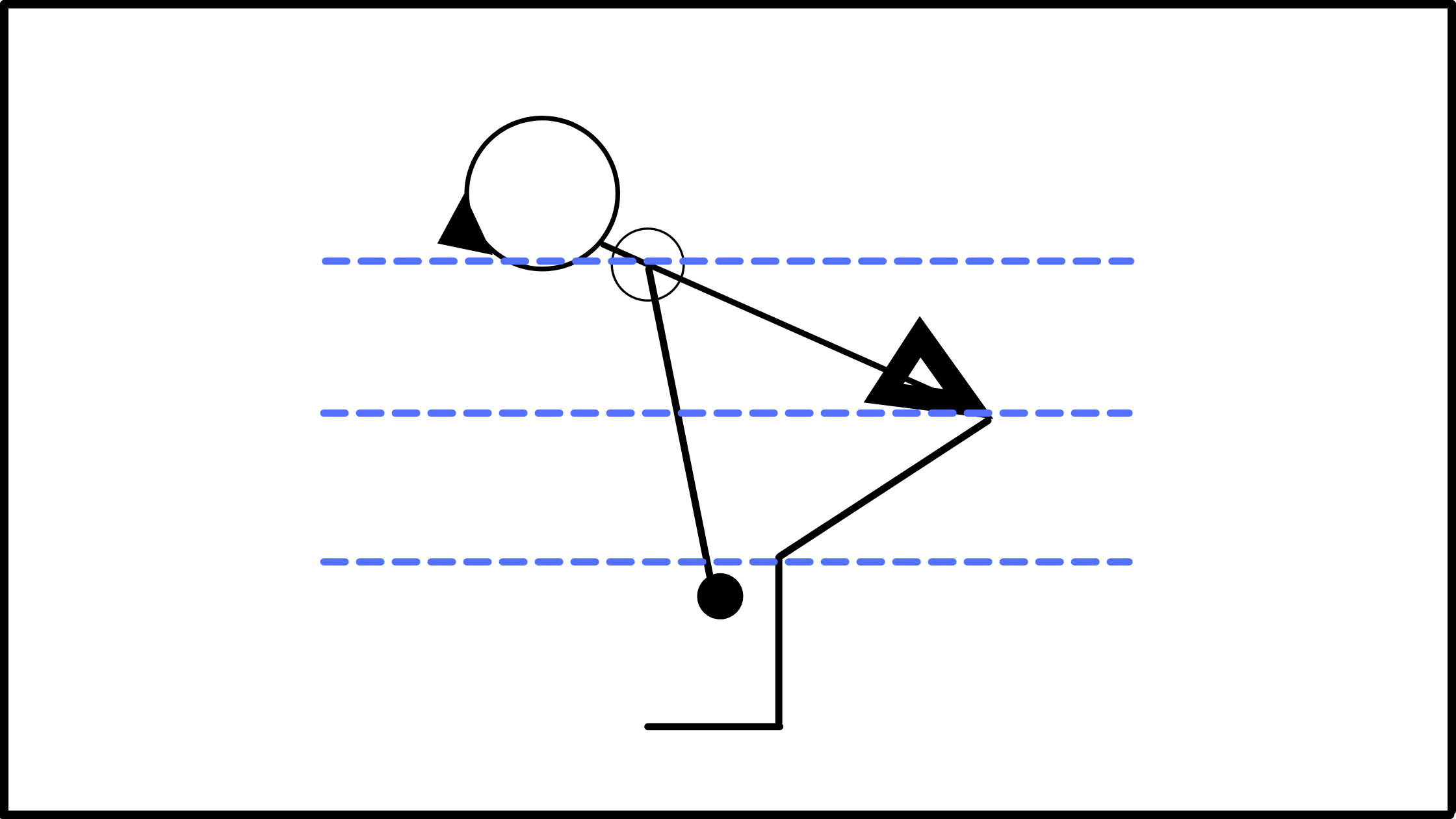

下の図を見るとイメージしやすいかと思いますが、頭と膝のちょうど真ん中ぐらいに股関節(お尻)が来るのが理想的ではあります。

仮に上半身がもっと前に傾きお尻が高い位置にあると、大腿四頭筋の力で踏ん張りにくくバーの挙げ初めで背中や股関節にかかる負荷が強くなることも。

場合によっては腰が曲がりケガすることも考えられます。

逆に、上半身の傾きが浅くお尻が低い位置にあると、股関節周りの力(お尻やハムストリングス)が働きにくく、大腿四頭筋の力が発揮されやすくなります。

これではデッドリフトをしてるつもりでも、バーを下に持った形でのスクワットと同じような動きになってしまいます。

(ダンベルスクワットのようなイメージに。)

ですからひとまず、頭と膝の間にお尻がくる姿勢を意識してみるのが良いと考えられます。

(広背筋の力を活用することで、バーが前にいかないように体に引きつけるように)

加えて、広背筋に力が入ることで腰の圧力が高まり体幹が安定し、腰が丸まるのを避けケガを防ぐことにもつながります。

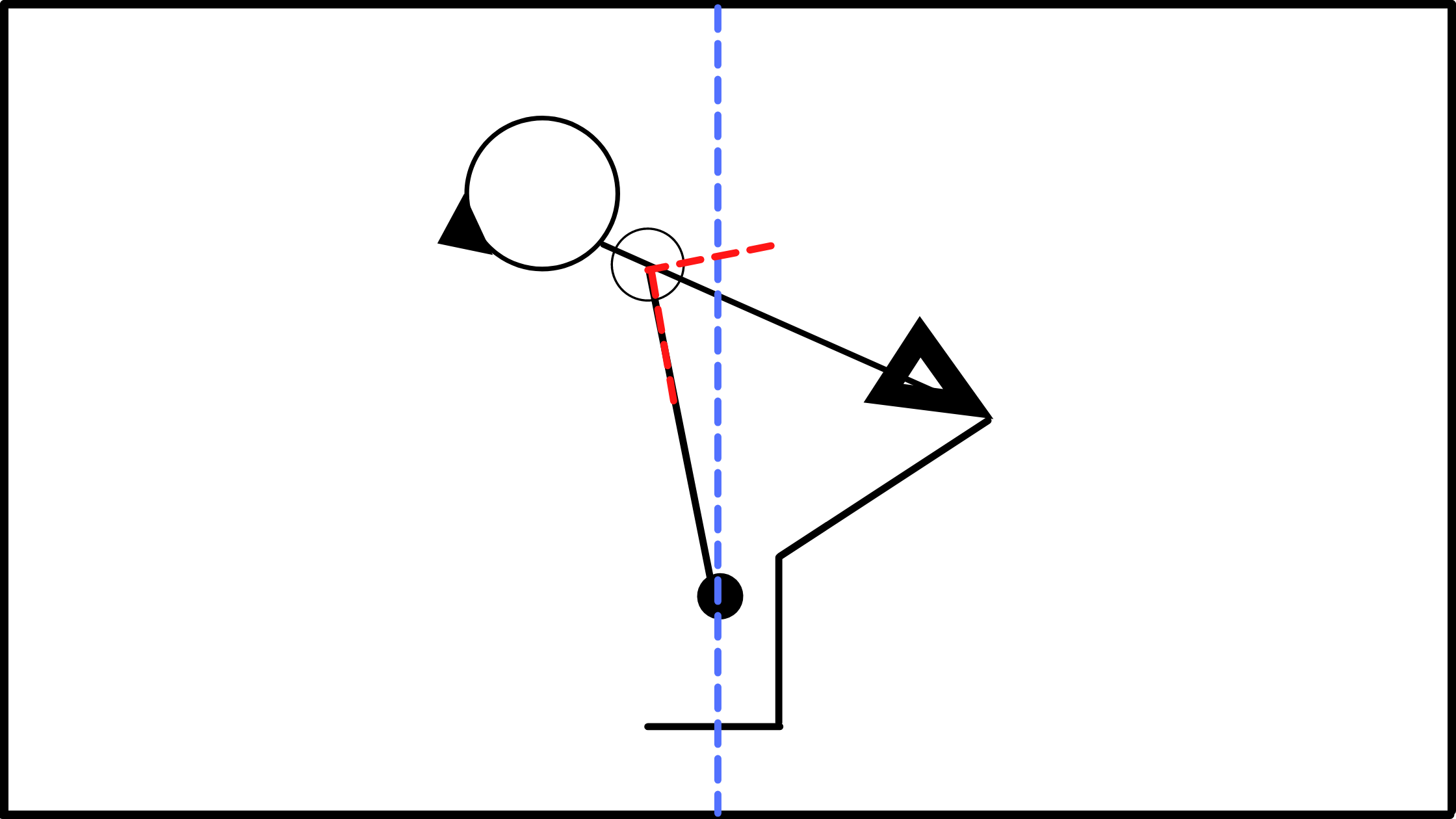

この際、広背筋と広背筋がつながってる上腕の角度(脇の角度)が90°だと最も広背筋が力を発揮することが可能。

ですからバーの真上よりやや肩が前に出た位置で、引き始めるのが適切と考えられます。

加えて、腰の圧力を高めると同時に腹圧を高めるのも忘れないように。

※参考:デッドリフトが腰にくる【ピキッと痛める原因と解決策】

力の入れ方は2段階

デッドリフトのスタートポジションが作れたら、実際にバーを挙げていきます。

まず重心ですが、基本的には足裏の真ん中でバランスを取り続ける形が良いと考えられます。

仮につま先の方に体重が乗ってるとバーを真上ではなく、

少し体に引きつける動作をしなくてはならず無駄に力を必要とすることに。

(これでは高重量を持つのに適さない。)

逆にかかとの方に重心が大きくかかってると、

バーの引き初めで足が踏ん張りにくく股関節周りに過度な負担がかかることも。

そういった意味で、重心は常に土踏まずにあるようなイメージが良いかと思います。

ではやっとバーを引き挙げます。

その2段階とは以下のとおり↓

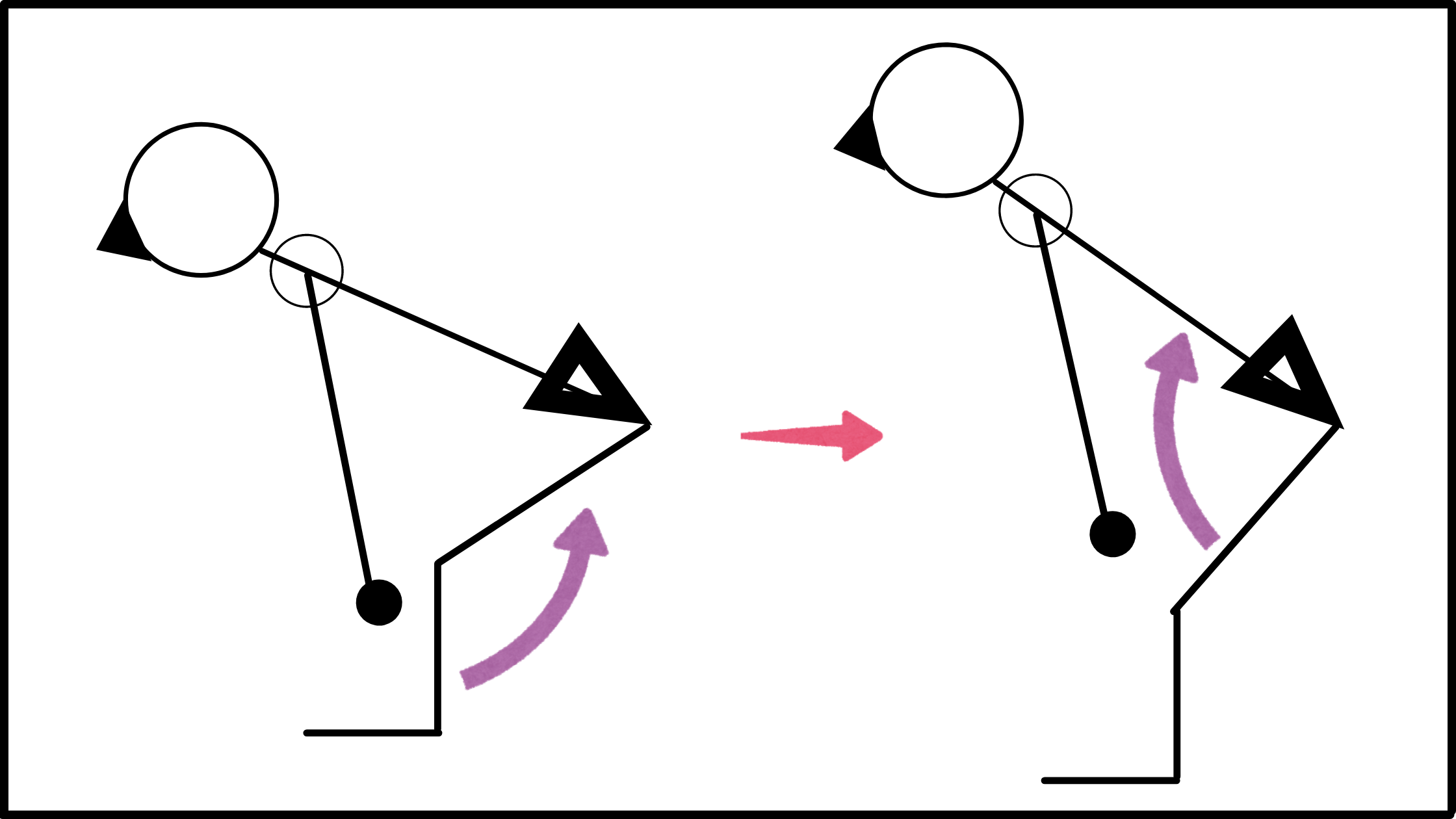

①膝下まで(左の図)

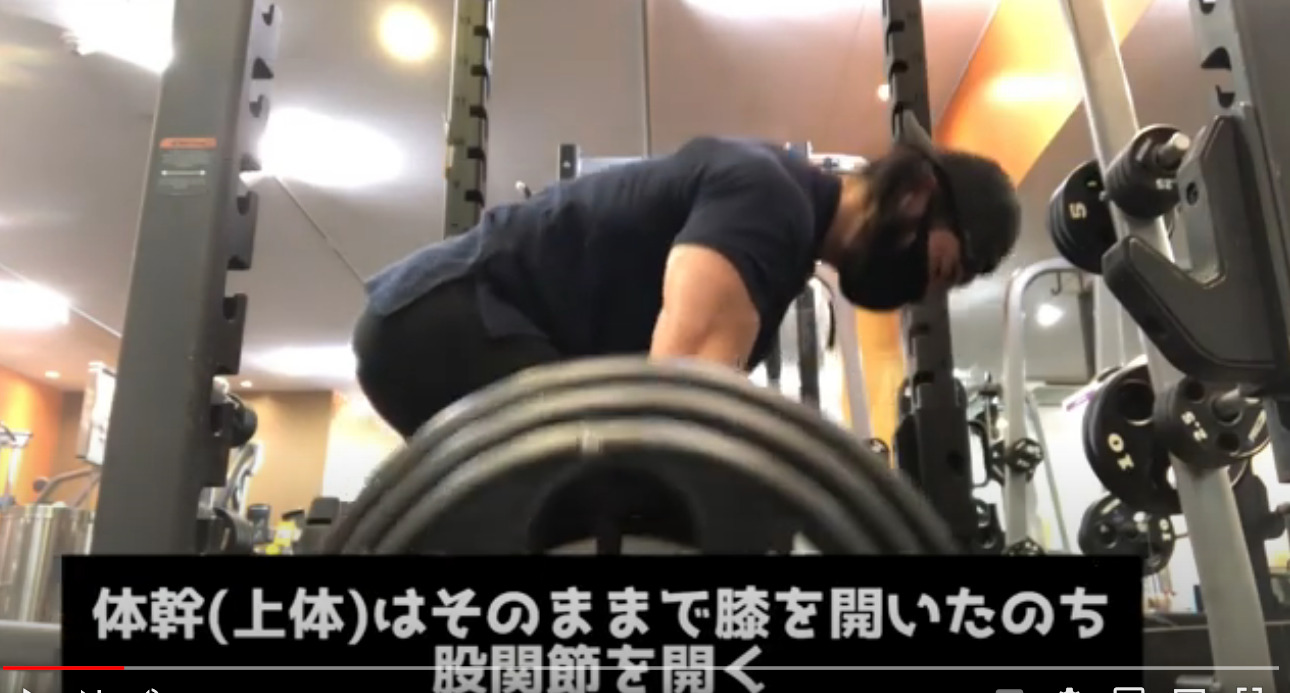

上記に沿ってバーを握るまでのスタートポジションができたら、まずはバーを「引く」とかではなくそのままの姿勢で膝を伸ばしていきます。

太ももの前側で踏ん張るイメージ。

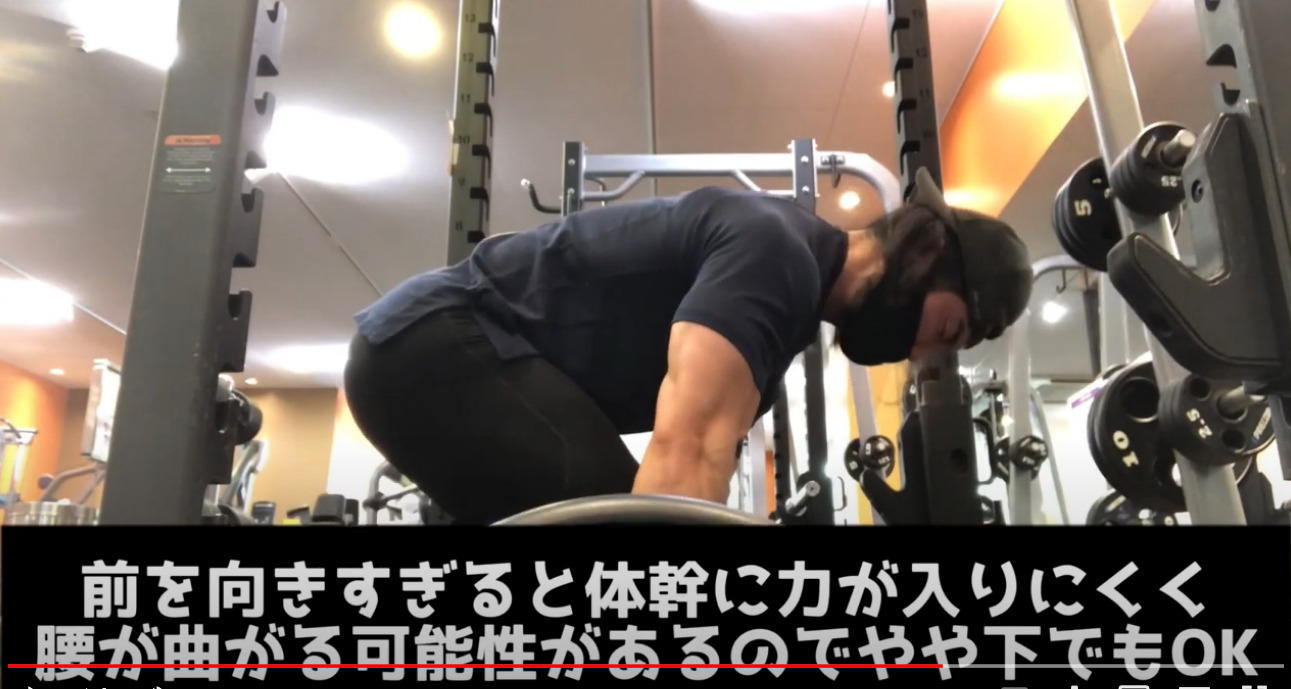

この時はできる限り、上半身の角度は変えずに保っておくのが吉。焦って初めから上半身を反るように挙げると、腰回りへの負担が強くケガにつながることも。

②膝上から直立まで(右の図)

膝下までバーが来るといよいよ上半身を開いていきます。お尻を前方に突き出すようにして、体をまっすぐの状態に持っていくのです。

ここで過度に体を後ろに反らせるパターンを見かけますが、

特に背中の筋肉やお尻の筋肉への負荷が増すわけではないのでやめておくのが吉。

むしろ腰に負担がかかりケガのリスクが出てきます。

直立したら、お尻を引きつつバーを体に沿わせるように下していきます。

そしてまた先ほどのスタートポジションを作って引き挙げてを繰り返していけばOK。

(ダンベルでデッドリフトを行う際も上記が基本フォームになります。)

とまあここまで書いたのですが、上記の内容は胴や太ももの長さによってやや変わってきます。

デッドリフトのフォームは人によってやや異なる

デッドリフトの基本フォームはあるものの、誰しも上記の内容が当てはまるわけではありません。

体のサイズ感が違うのに、みな同じフォームなんてことはありません。

またこれはデッドリフトに限らず、スクワットやベンチプレスにも言える話。

スクワットならしゃがみの深さベンチプレスなら脇の開き具合などは、人によって無理なく動かせる範囲を探していく必要があります。

オリジナルを探さずにスクワットは「フルスクワットが絶対」などとしてると、関節への負担が強くなりケガにつながることもあるのでそこだけは注意してください。

話を戻しまして。

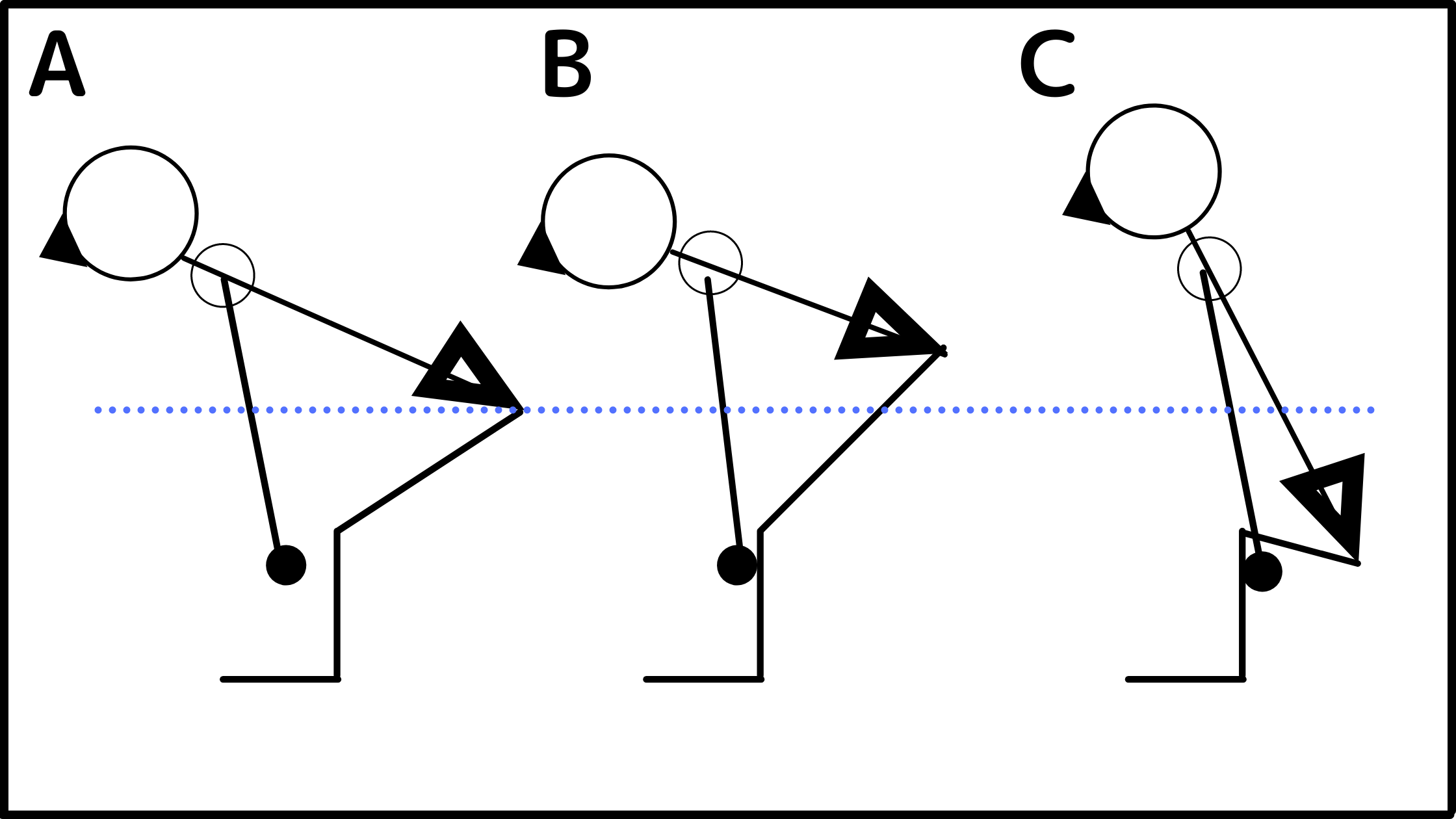

今回は以下の3パターンの人でデッドリフトの動きの違いを考えてみようと思います。

- Aさんは、胴も太ももも一般的な範囲

- Bさんは、太ももが長く胴が短く

- Cさんは、胴が長く太ももが短い

Bさんは、Aさんに比べて太ももが長い分そもそもの腰位置が高くなります。いわば初めから膝が開いた状態。

となると先ほど「力の入れ方」で書いた、膝下までは膝を伸ばして大腿四頭筋で踏ん張るといった動作が困難になります。

(そもそもスタートポジションで膝が伸び気味なのでそれ以上は伸ばしにくい。関節は曲がるから開く。)

挙げはじめで、背中や股関節周りの力をフルに動員する必要がありそれらの部位への負担が大きくなることが考えられます。

ですから、必ずしも床からバーを引くのが効果的とは言えないことも。

次にCさんの場合。

Cさんは太ももが短いので、その分AさんやBさんよりお尻の位置がバーに近づきます。

ですが胴が長いので手を伸ばしてもバーに届きにくく、お尻を下げ上半身は立て気味でせざるを得ない状態に。その結果として、膝がバーより前に出ることも考えられます。

となるとバーを垂直に動かしできる限り無駄な力を使わない、といったフォームが実現できないことに。

(バーが膝に当たるのでバーが前後しつつ挙げる形になる。)

ですからCさんの場合は、バーを挙げるという行為に関して、冒頭で少し触れましたワイドスタンス(スモウデッドリフト)の方が効率良く動作できるでしょう。

といったように、いくつかの要素は当てはまっても「絶対」なフォームがないのが筋トレ。

ですからデッドリフトをするにしても、何のためにするのかを考えることも必要かと思います。

となると可動域を変えたり、はたまたバックエクステンションやグルートハムレイズといった種目で脊柱起立筋やハムストリングスを刺激する必要はあります。

わざわざかなりのケガのリスクを負ってまで、床引きのデッドリフトにこだわることはありません。

(もちろん上記の点を意識して取り組んでいけば、ケガのリスクを下げることは可能。)

そんなわけで仮にあなたが前半で書いたスタートポジションの姿勢をとった時に、過度にお尻の位置が高くなったり膝がバーより前に出るようなら、無理に扱う重量を伸ばしていくよりも足幅を広げたり上記の基本フォームとはやや異なるスタイルを取り入れるのが良いかとは思います。

(ちなみに筆者は以前は以下のようなフォームでやってたり↓)

デッドリフトの正しいフォーム習得は筋トレ全般に影響する:まとめ

上記が、デッドリフトの基本フォームの作り方です。

また、脚や背中を鍛える際にデッドリフトほど高重量を扱える種目はそうないので、その点デッドリフトでの刺激は侮れません。

力の入れ方やヒップヒンジもそうですが、そういった筋トレにおける基本的な体の使い方が学べるのもデッドリフト。

そんなわけで、特に理由がない限り、末永く付き合っていくのがおススメな種目ではあります。

(筆者も未だに積極的に取り入れたりも↓)

今年はデッドリフトちゃんと頑張ってるから、来年か再来年には厚みある背中になるはず笑。筋トレて今やってることが来年なるまでわからんのが、苦でもあり楽しみでもあり。もっと筋肉がついた自分の姿を想像して心躍るというか笑。とは言え、そのためには今日の筋トレを一生懸命やることすね😌 pic.twitter.com/fenYhWEgYp

— カイ@筋トレ (@FITNESSFREAK714) May 8, 2021

そんなわけでまずは8RM3セットほどから始めてみるのが吉。

以上【図解】デッドリフトのフォームが知りたい【足幅や手幅はどれくらい?】でした。