- ハーフデッドはどこに効く?

- ハーフデッドは意味ないって本当?

- 筋肥大にはハーフと床引きどっちが効果的?

ハーフデッドリフトの存在を知ると、上記のような疑問が浮かんできませんか?

こんにちはカイです!

筋トレ歴は10年ほどで、コンテストでの優勝経験あり。

そんなわけで、今まで床引きはもちろんハーフからトップサイドまでデッドリフトをやり込んできました。

以下の内容を理解しておくと、あなたにとってより適切なデッドリフトのやり方が見つかり、筋肥大も加速します。

※参考:床引きデッドリフトのフォームは下記で解説してます。ハーフデッドリフトもフォーム自体は同様で問題ありません↓

ハーフデッドリフトと床引きの効果の違いは2つ

結論、ハーフデッドリフトと床引きデッドリフトの主な違いは以下2つ。

- 高重量を持てるかどうか

- ハムストリングスやお尻の関与

では順に解説していきます。

高重量を持てるかどうか

ハーフデッドリフトと床引きデッドリフトの違いは、1つ目に「扱える重量の差」が大きいです。

となるとウエイトを支える際の支点となる股関節とバーの距離が、床引きデッドリフトに比べて近くなります。

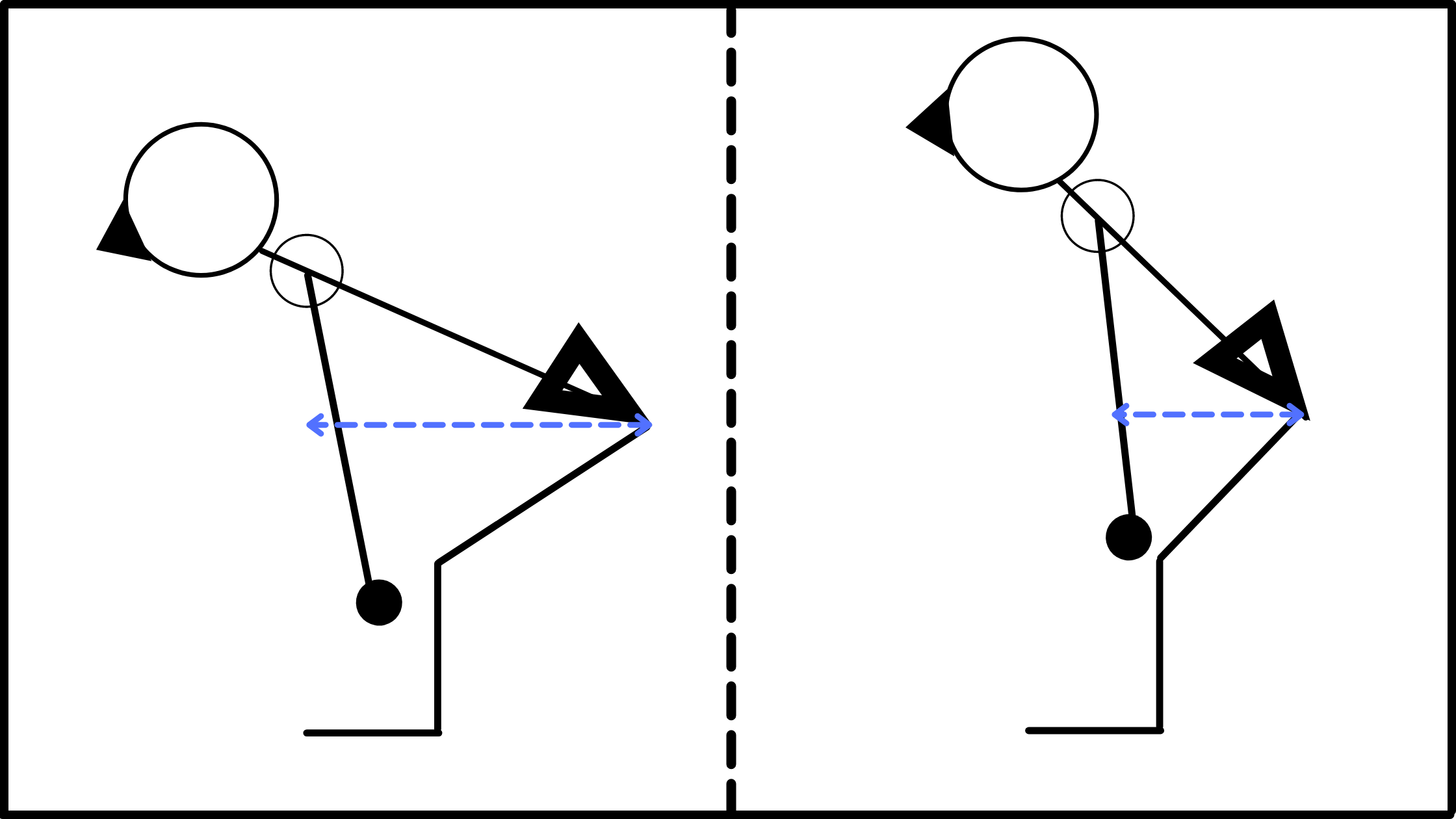

(↑左が床引き、右がハーフ。)

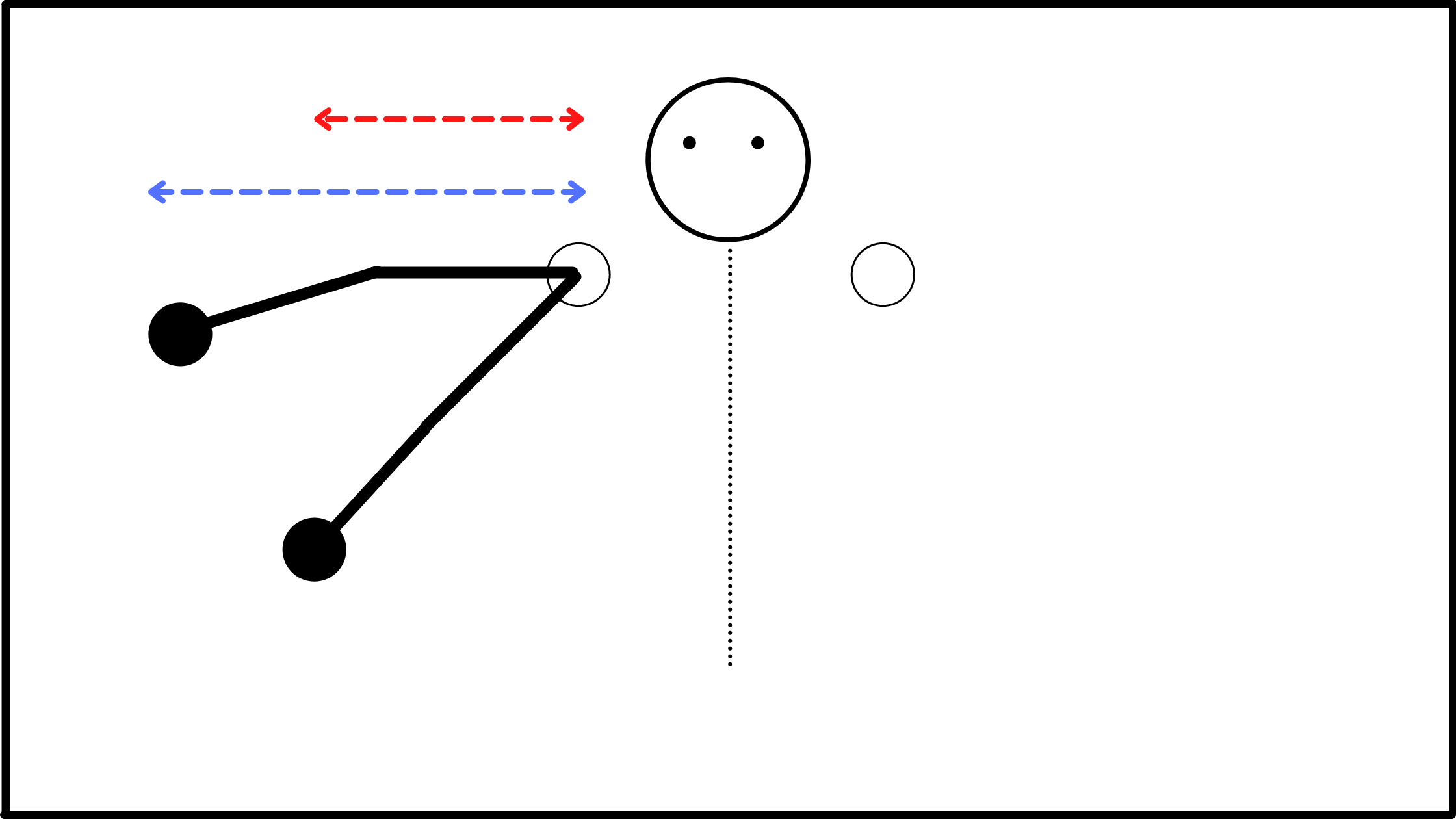

例えばサイドレイズ。

サイドレイズで腕を肩の高さまで挙げることができるウエイトと、腕を45°ぐらいまでしか挙げないパターンだと、後者の方がより重たいウエイトを扱えるでしょう。

そう、支点(肩)とウエイトの距離が短くなれば、それに比例してより高重量を扱えます。

そんなわけで、ハーフデッドリフトの方が床引きデッドリフトに比べてより高重量を扱うことは可能。

(例:床引きで200kgは無理でもハーフならできる)

高重量を扱うことはもちろん筋肥大には必要です。

そういった意味で、ハーフデッドリフトが背中や下半身の筋肉の成長を改善するきっかけの1つになることも考えられます。

とはいえ、一概に「高重量=高負荷」とは限らないのもまた事実。

ですから個人的には、「ハーフデッドリフトでは床引きデッドリフトでは持てない重量に挑戦することができる」程度に捉えておくと良いと思います。

(以下ツイートにもあるように↓)

扱う重量が重すぎる→コントロールできへん→効かへん→デカくならへん→軽くしたら筋肉落ちる気する→不適切なフォームを継続→ケガ。

軽いウエイトで筋トレすれば良いわけやないけど、筋肉を動かしてる感覚すらない高重量は筋肥大に不向きかも。

— カイ@筋トレ (@FITNESSFREAK714) January 5, 2022

上記が原因で腰をケガすることもありますし。

ハムストリングスやお尻の関与

床引きデッドリフトは基本的に股関節を中心に動かしていくので、主にお尻やハムストリングスを使いやすい種目です。

加えて、姿勢の保持や体幹を起こす過程で背中の筋肉(特に脊柱起立筋や僧帽筋、加えて広背筋)も働くことに。

ではハーフデッドリフトはどうか?

先ほど触れたように、ハーフデッドリフトは床引きデッドリフトに比べて、すでに上体が立ち気味の状態でスタートします。

となると床引きデッドリフトに比べて、「股関節を開く動作が弱い」です。

結果として、ハムストリングスやお尻の筋肉をそこまで動員せずに動作することが可能。

(加えて床引きデッドだと初めの膝を開く際に働く大腿四頭筋も、ハーフデッドだと働かせる必要が少ない。ハーフデッドだと膝もすでに開き気味な状態から始まるので。)

ハーフデッドリフトは意味ない?

上記のような違いから、下半身も背中も両方の筋肉を刺激してしまう床引きデッドリフト。

ゆえに分割法を取り入れているなら、ルーティン的に取り入れにくいからハーフデッドリフトを優先する場合があるかもです。

もちろんそれはそれで問題ありません。

(筆者も以下YouTubeのように、脚の筋肉痛がひどいときや床引きに飽きてきたときなどのバリエーションとしてハーフデッドを行うこともあります↓)

ですが、個人的にはハーフデッドリフトはどっちつかずな気もします。

というのも、ハーフデッドリフトと言えどハムストリングスやお尻への刺激は少なからず入るし、脊柱起立筋はじめ背中の筋肉をメインに狙うには可動域が狭いと思われます。

仮に、床引きデッドリフトの可動域で脊柱起立筋や広背筋などから負荷が抜けるなら、ハーフデッドリフトで常に負荷がかかる位置で行うのも効果的。

そんなわけで、腰に特に問題がないのであれば、床引きデッドリフトの方が効果的と思われます。

確かに床引きデッドリフトは腰への負担もかかる種目ですが、適切なフォームで動作すれば問題ないのでなおさら。

もちろんあなたの骨格によっては床引きがベターと言えない場合もあるので、その際はハーフデッドリフトでもOK。

ハーフデッドリフトの特殊なフォーム

そうすることで広背筋や僧帽筋の動きが大きくなり、

より背中の筋肉のみに焦点を当てられると考えられます。

(有名な所だとボディビルダーの合戸選手やフィジークの寺島選手が行ってます。)

ですが初心者は胸椎ではなく腰を曲げてしまい、ケガするリスクがかなり高いので注意が必要です。

まずは脚も背中も全身を使い挙げる、通常の床引きデッドのフォームで問題ありません。

ハーフデッドリフトは意味なくはないがメリットは多くない:まとめ

上記が、ハーフデッドリフトと床引きデッドリフトの主な違いです。

ハーフデッドリフトは思ったより高重量を持てる種目でもあるので、楽しくてやりがちだったり。

広背筋や僧帽筋や下半身の筋肥大のためであれば、やはり床引きデッドリフトにチンニングやベントオーバーロウといった種目も必要。

また「ハーフデッドリフトやトップサイドデッドリフトは意味ない」と言われることもありますが、個人的には意味がないとまではいかないかと。

床引きデッドリフトがしっくりこない時や、毎回の床引きデッドリフトに体が慣れてきた時などの変化の1つには使えるといったイメージでも。

そんなわけでデッドリフトをするなら、まずは床引きをメインに進めていく方が効果的と考えられます。

以上ハーフデッドリフトは意味ないってほんと?床引きとの違いは2つでした。

参考:背中に鬼を宿したい方以外は閲覧禁止

下記noteでは、背中トレのフォームを徹底解説しています。

(こんな感じで綴ってます↓)

- 背中トレはどこに効いてるのかわからない

- そもそも広背筋に効くフォームがなにかわからない

- YouTubeを見て真似してるのに背中がデカクならない

そんなあなたの悩みを解決するのがこちらのnote。

当サイトでは触れてない、より本格的なフォームを動画やイラストも用いて丁寧に解説しています。

本気でゴツゴツかつワイドな背中を作りたいあなたのみご活用ください。