- サイドレイズは首のすぐ下の僧帽筋ばっかりきつくなる

- サイドレイズすると最近はなんか肩の関節が痛い気がする

- サイドレイズやった次の日はいつも僧帽筋が筋肉痛になってる

こんにちはカイです!

筋トレ歴は10年ほどで、コンテストでの優勝経験あり。

筆者もジムに通い始めたころは、サイドレイズなんてやれどやれどどこに効いてるのかわからずでした。

とはいえ以下ツイートにあるようなコツを意識すると、問題なく効きを感じるようになりました↓

サイドレイズのコツ

・肩を上げない

・気持ち胸を張る

・片手でやってみる

・腕を外に開いていく

・サイドを天井に向ける

・上に挙げる意識を捨てる

・普段より軽いダンベルを使う

・僧帽筋を先に疲労させてみる

・可動域を60°ぐらいにしてみる

・ダンベルより肘を上に位置させる— カイ@筋トレ (@FITNESSFREAK714) March 18, 2021

本記事で解説するポイントを押さえることで、サイドレイズで僧帽筋が疲れないより良いフォームが身につき今までとは全く異なるパンプをゲットできます。

サイドレイズのコツ7選【僧帽筋ではなく三角筋に効かせるテク】

結論、サイドレイズで僧帽筋に入らないフォームのコツは以下7つ。

- 筋肉の位置をイメージする

- 胸を軽く張る

- 小指側をあげ肘を天井に向ける

- 腕を遠くに開くように挙げる

- 肘の方がダンベルより上に位置する

- 重量を軽くしてフォームを意識する

- 片方ずつサイドレイズを行う

では順に解説していきます。

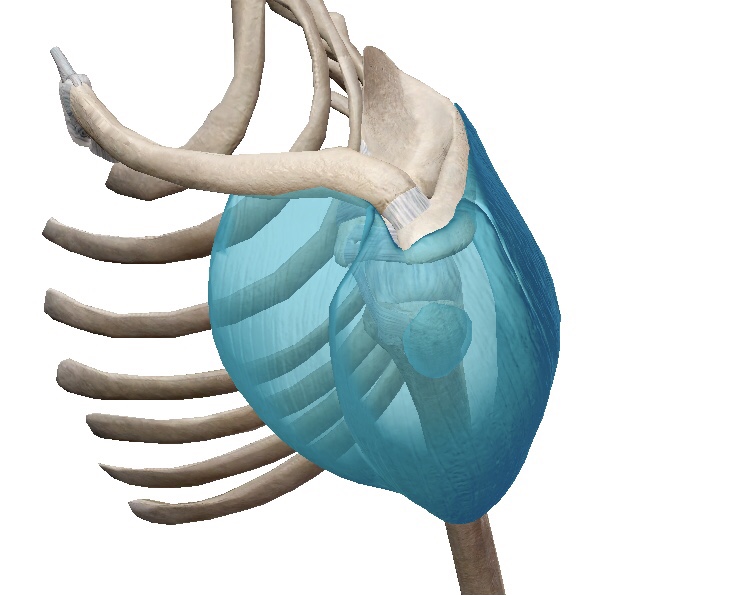

筋肉の位置をイメージする

筋肉の位置とは、「筋肉がどこからどこまでついているか」ということ。

まず以下図のように、肩の筋肉は「前、中、後」と分かれています↓

そんな三角筋ですが、始まりは違えど最終的には上腕骨、つまり腕と肩の境目のところにくっついています。

これを専門用語で言うと「収縮」と「ストレッチ」と言います。

筋肉に負荷がかかった状態で縮んだり伸びたりといった様子を。

なのでサイドレイズでもシンプルに、腕と肩の境目を肩の上の骨(触るとボコッと膨らんでいる所)に近づけるイメージで動作するだけでも人によっては今までより効きを感じるかもしれません。

ですが実際に動作すると、肩ではなく僧帽筋が先にしんどくなるパターンが多かったり。

そんなわけで、サイドレイズが僧帽筋ではなく三角筋に効く具体的なフォームをみていきます。

胸を軽く張る

筋肉は縮んだ状態だとなかなか力を発揮しにくい特性があります。

なので胸を張る、つまり僧帽筋が軽く縮んだ状態を作ることで僧帽筋を働きにくくします。

こうすることで僧帽筋に負荷が逃げるのを防ぎ、より肩の筋肉を優先的に使うように仕向けることができたりも。

(肩甲骨を挙げないようにすることでも僧帽筋の関与は抑えられる。)

とはいえ、肩甲骨を開いた方がいかり肩を作りやすく、肩の三角筋を支点にしやすく効きやすいことも考えられます。(ボディビルのフロントリラックスポーズのイメージで動作)

ですからどちらも試してみて、しっくりくる方を継続すれば問題ないかと。

小指側をあげ肘を天井に向ける

三角筋は気をつけの状態からそのまま腕を横に開いていくと、肩のサイドではなくフロントの部分が上を向くことに。

これでは筋肉の方向と負荷の方向が一致しないので、サイドに負荷が乗りづらい。

(と、考える場合があ。。)

なので肘が上を向くように腕を少し前方向にひねってやることで、肩のサイドが天井を向き負荷がかかりやすくなることも。

(ダンベルを小指側につめて持つと、自然とダンベルの重さで手首が傾き肘が天井を向きやすくはなる。)

(上腕骨が上腕骨が収まってる部分である肩峰とゴリゴリぶつかり炎症につながる。)

言ってしまえば「この肩が内に入った動き」はやや不自然な動作です↓

ですから違和感を感じるなら親指側からレイズしたり、手の甲は真っすぐでレイズしたりと切り替えるのが吉。

なのでインクラインベンチにかぶさるように体を預けてサイドレイズを行ったりすると、肩関節に負担の少ない動作が可能に。

(ベンチの角度は90°の穴1つ2つ手前ほど。)

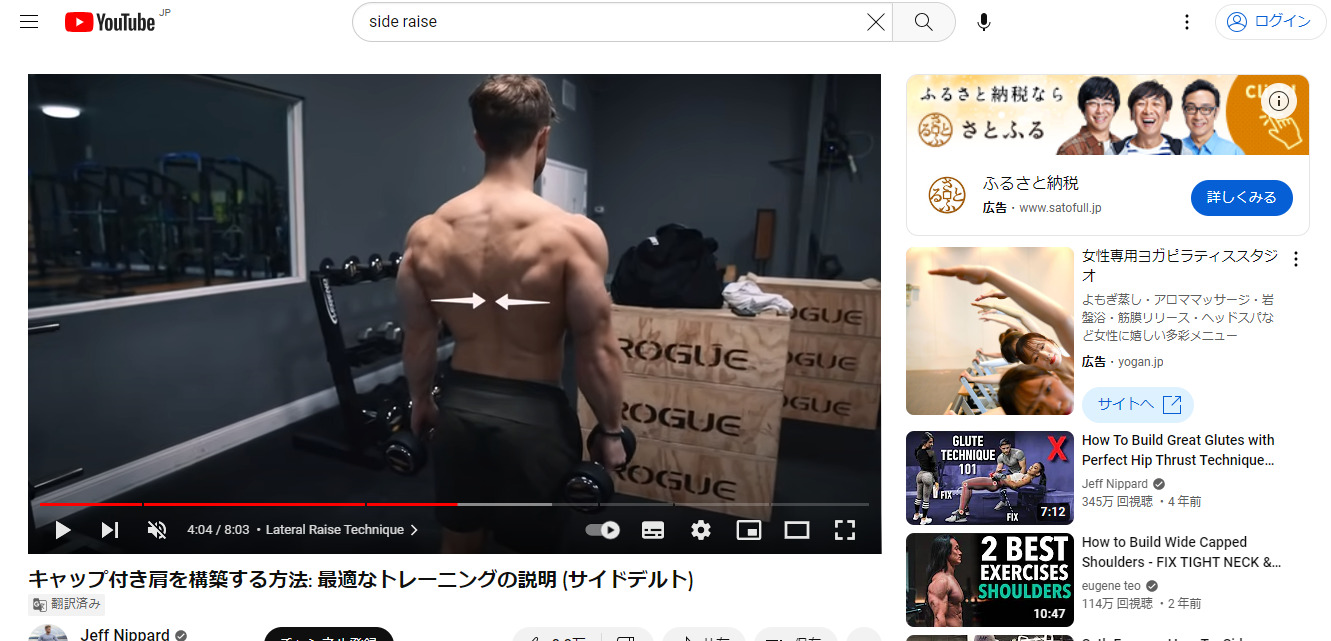

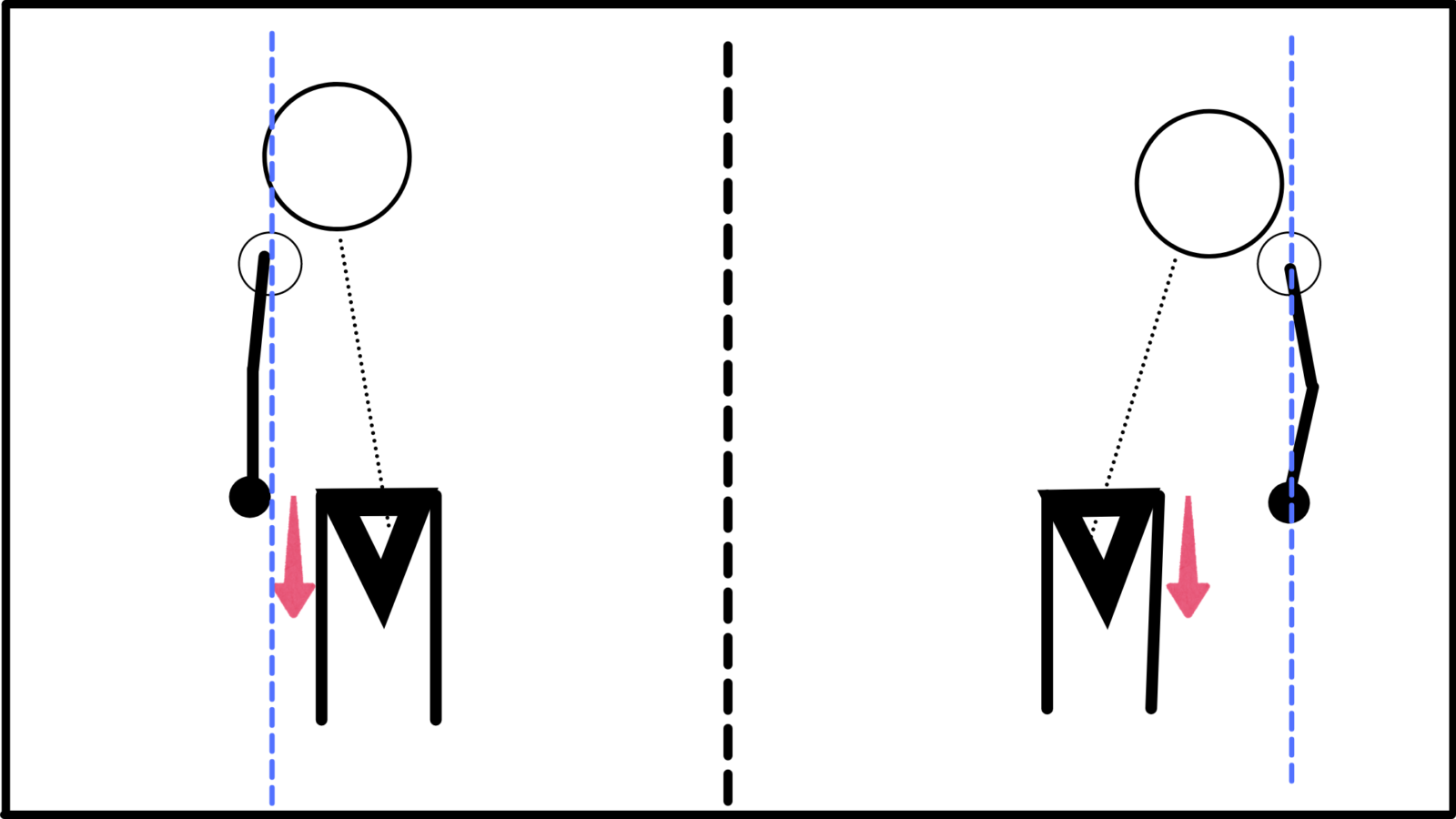

左図が通常のレイズで、ややフロントよりのサイドに負荷がかかることになります。

ゆえに中央のように腕を内に捻り、小指側からレイズすることで負荷の方向に対してサイドを無理やり一致させることに。

ですが肩関節への負担を考慮すると、右端の図のように自身がやや前傾し腕は捻らずそのままでレイズしてサイドと負荷の方向を合わせる方が賢明な場合もあります。

以下フレックスウィラーのサイドレイズのように↓

なので繰り返しますが、肩に違和感などがある場合は、上腕の捻りはやめておくのが吉。

腕を遠くに開くように挙げる

個人的にはこの感覚がサイドレイズのコツの中で最も手軽に効きを体感しやすいかと思います。

ダンベルを上に挙げようとするから、肩が上がり僧帽筋の力で挙げることに。

ダンベルはあくまで外に開くイメージ。

これを意識すると、60°ぐらい腕を開くとこれ以上あがらないポイントにぶつかります。

ここが肩だけで挙げられる最大の可動域ということ。

これ以上あげようとなると、僧帽筋のサポートが必要になります。

ですが60°ぐらいまでは、肩の筋肉をメインに動かせる範囲なのでその部分ではしっかり刺激を受けるようにするのが吉。

(以下ツイートにもあるように↓)

サイドレイズで肩に最も負荷がかかるのは腕が床と平行になった時。でも腕は60°を超えて挙げると僧帽筋が関与してくる構造。てなわけでサイドレイズの上の方では僧帽筋がちと疲れてもそこまで気にしなくて良い気も。そこを無理に抑えようとすると肩甲骨と上腕の連動も悪くなり肩関節に負担もあったり。

— カイ@筋トレ (@FITNESSFREAK714) February 26, 2021

肘をダンベルより上に挙げる

サイドレイズのよくあるNG例として、ダンベルを振りつつ挙げてダンベルだけが頭ぐらいの高さに位置するパターン。

これでは「筋肉の始まりと終わりを近づける」といった観点からすると肩への刺激は弱くなります。

肘(前腕)のトレーニングになっちゃいます。

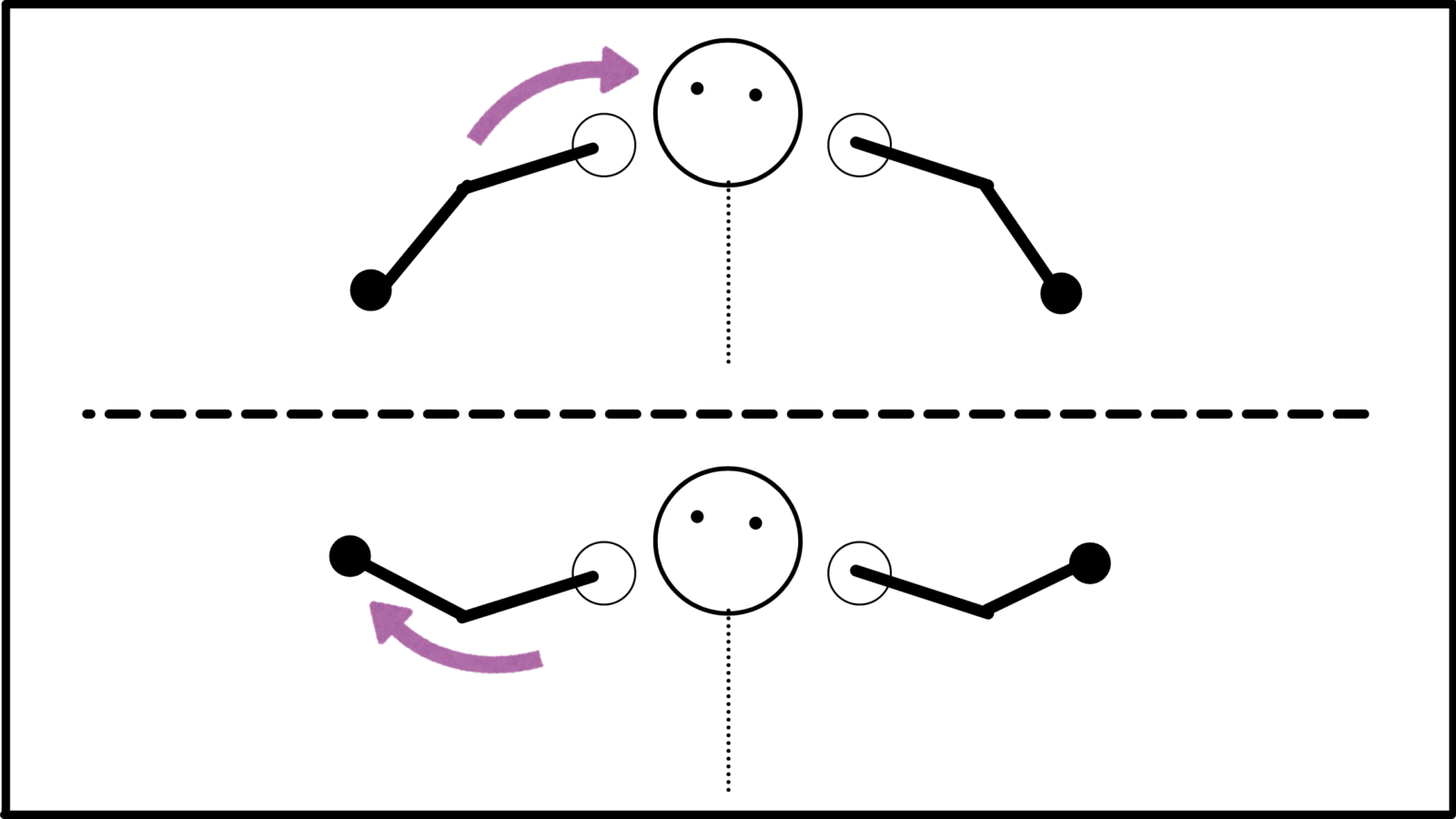

(↓真正面からサイドレイズを見た時に、上は肩の筋肉が働くから肘が挙がってくるパターンで、下は肘を曲げるからウエイトが挙がってくるパターンでこれでは三角筋への刺激は弱い。)

あくまで肩の筋肉が縮むから腕が挙がるといった意識を忘れないのが吉。

※補足:アップライトロウでもバーベルの高さより肘が下にあるパターンをよく見かけます。

ですが肩のサイドはあくまで腕を挙げることがその働きなので、ウエイトを挙げた時に手より肘の方が高い位置にあるかを意識。

重量を軽くする(5kgで十分)

サイドレイズが効かないあなたがしている大きな間違いは、「重たいウエイトを使いすぎ」だったりします。

サイドレイズで肩より先に僧帽筋が疲れるのは言ってしまえば当たり前かも。

肩で支えられる重量を超えてダンベルを挙げようとしているのですから。

そうなると体は、肩よりも強い力を発揮しやすい僧帽筋にサポートをお願いすることになります。

また過度な重量を扱うと、ダンベルを上に挙げようとし過ぎて肩自体が上がりこれまた肩のサイドが働きにくくなることに。

なのでまずは腕の重さだけで、きちんと三角筋だけを収縮させれるように動作を練習しましょう。

スクワットを自重できちんとできない人が100キロを担ぐなんて無理ですよね?肩も同じイメージを持つと良いかも。

そんなわけで、上記の内容を踏まえたサイドレイズであれば上級者でも10キロも持てれば十分に肩の側面を刺激しきることができると思います。

(初心者なら5キロでやれば十分。)

片方ずつサイドレイズを行う

上記のコツを踏まえてもしっくりこない場合は、片手ずつサイドレイズを行うのが吉。

腕を挙げる方に重心をかけて(挙げる方にやや体を傾ける)、ダンベルを遠くに離すようにして行うと自然と肩が支点となりやすく肩に刺激が入りやすくなります。

(↑右腕をレイズする時は右に重心をかけ、左腕なら左に重心を)

以下ツイートにもあるように↓

本日は二頭と肩をやりやした。

肩は前にも後にも左にも右にも動くから、支点を意識することが大事かなって。筋トレは筋肉の伸び縮みに負荷をかけるわけやけど、支点がなく肩自体が動いてたらうまく伸び縮みせんかと。言い換えると、僧帽とかに逃げるというか。やから一端を安定させるといいかも。 pic.twitter.com/c6X1vkIzXe

— カイ@筋トレ (@FITNESSFREAK714) July 2, 2022

サイドレイズは上に挙げようとすると僧帽筋に入りやすい:まとめ

上記が、サイドレイズで三角筋にきちんと負荷をかけるコツです。

(ダンベルを挙げようと意識するがゆえ肩が上がり僧帽筋に負荷が逃げることに。)

そんなわけで、本記事のコツをぜひ次回の肩トレで試してみてください。きっと今まで味わったことのないパンプを得られるはずです。

また、以下ツイートにあるように、ウォームアップで僧帽筋をゆるめておくと肩が動きやすく効きやすいこともあります↓

僧帽が固まってると三角筋を動かすときに一緒になって動いて、うまく肩に負荷が乗らない&僧帽に効いたり。

やから肩トレがしっくりこん場合は、はじめに軽いシュラッグで僧帽を緩めるといいかも。肩甲骨も動かして肩まわり全体をアップする意味でも。

— カイ@筋トレ (@FITNESSFREAK714) August 16, 2022

以上サイドレイズのコツ7選【僧帽筋ではなく三角筋に効かせるテク】でした。