筋トレと言えばベンチプレス。でもベンチプレスはなんか肩とか腕ばっかりがしんどくなって、大胸筋に効いてる感覚がいまいち。なんなら最近は肩の関節に痛みすら感じる気が。

こんにちはカイです!

筋トレ歴は10年ほどで、コンテストでの優勝経験あり。

確かにベンチプレスは、筋トレと言うと誰しも最初に行う種目。

ですがフォームが安定せずに、肩を怪我することも少なくない種目であるのもまた事実。

以下の内容を意識しておけば、肩をケガすることなくきちんと大胸筋に負荷(効き)を感じ、筋肉の成長を引き出せます。

(※動画でサッと知りたい場合は以下をどうぞ↓)

※関連:筋トレフォームが大事な2つの理由【めちゃくちゃだと意味ない?】

ベンチプレスが効かない【初心者は3つのコツだけ意識】

結論、適切なフォームでベンチプレスを行い効かせるために意識したいことは以下のとおり。

- 手幅と握り

- バーの軌道(下す位置)

- 肩甲骨を適切な位置に保つ

では順に解説していきます。

手幅と握り

ベンチプレスを行う際は、まずは適切な手幅から決めていきましょう。

具体的には、肩幅の1.5倍ほどが適切な手幅に。

というのも手幅が広すぎれば、肘を横に張り出してプレスする形なり肩関節への負担が大きくケガのリスクがでてきます。

加えて可動域が狭くなり、適切に大胸筋を刺激することが困難にも。

逆に狭すぎると肩ではなく肘から動かしやすく、言い換えると、大胸筋ではなく上腕三頭筋を刺激しやすくなります。

(いわゆるナローベンチプレスのフォーム。)

そんな両者のデメリットを解決するのが肩幅の1.5倍の手幅。

この幅だと肘を真横から30°ほど閉じた状態でプレスすることができ、肩関節への負担を軽減できます。

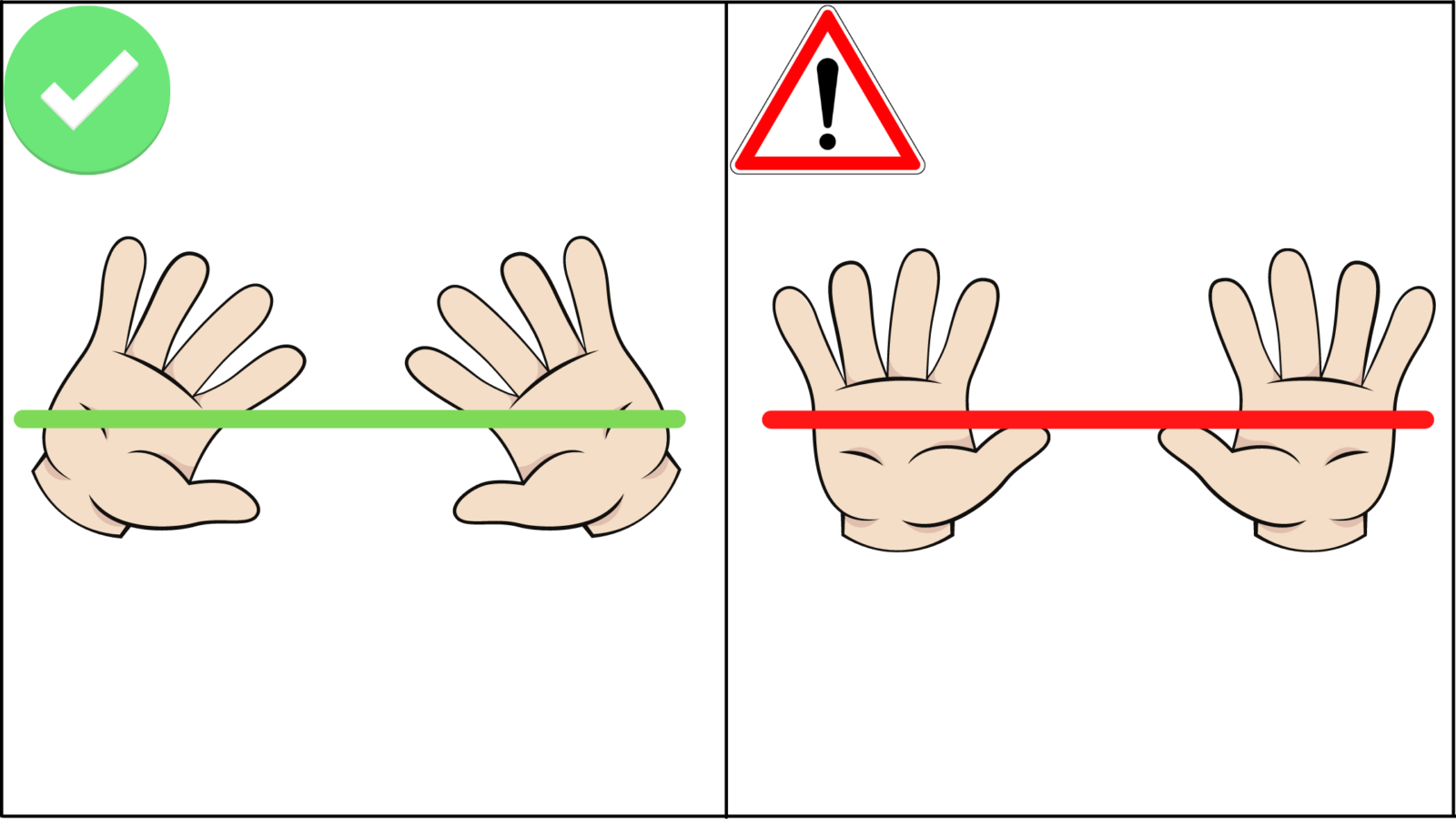

(男性のように肘を横に張り出すと肩への負担が強いので、右側の女性のように体側にやや閉じるのが吉↓)

(上から見えるとこんなイメージ↓)

加えてベンチプレスでよく耳するのが「手首の痛み」。これを解決するにはバーをハノ字で握ること。

(↑左はハノ字で握っているが、右はそのまま握るがゆえ手首が倒れ負担が強くなる。)

こうすることでバーを手のひらの最も広い範囲で支えられるので、手首が安定し負担は軽減できます。

加えて、バーは手首よりに位置することで前腕の骨でウエイトを支えることができ、これまた手首のケガ防止に貢献。

左はバーに対してそのまま握っており、手首が倒れやすくなります。

対して中央のように手首を立て過ぎてはバーを支えられないので、右図のようにハノ字&手首よりにバーを保持が基本。

またケガしてからでは遅いので、以下のようなリストラップを活用すると安心です↓

ここまでをまとめると以下ツイートのとおり↓

ベンチプレスで手首が痛かったりしっくりこん場合は、手の向きを八の字にしてバーを握ると解決することも。すると普通に握る場合より、手のひらのより多くの面でウエイトを受けれる&前腕の骨でウエイトを支えることができる。となると手首が返りにくく負担も減るかと。 pic.twitter.com/4bKqJInJuB

— カイ@筋トレ (@FITNESSFREAK714) November 8, 2021

バーの軌道(下す位置)

上記のようにバーを握ると、いよいよラックからバーを外していきます。

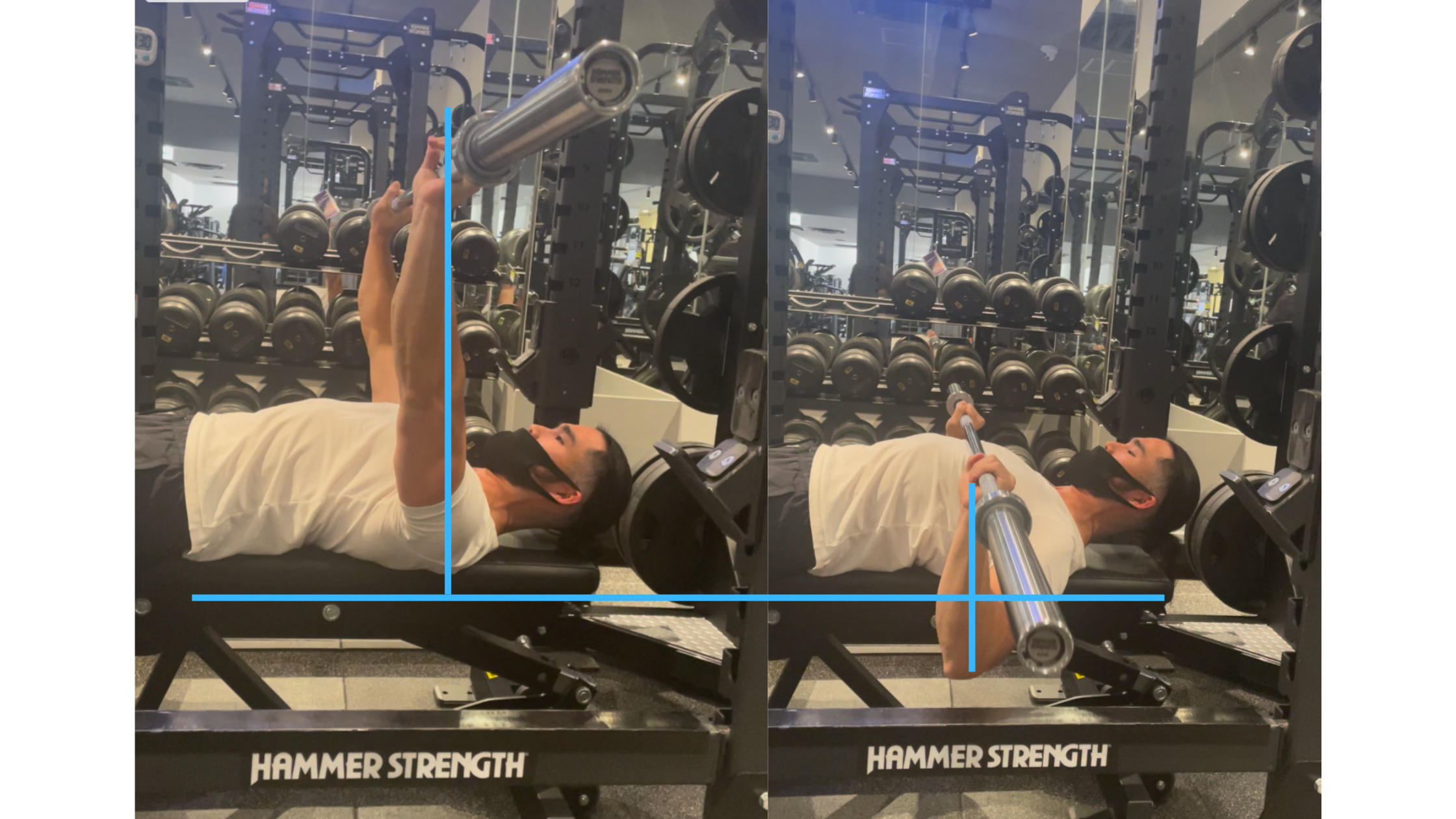

この際はまず、バーを肩の真上で保持するようにするのが吉。

ここでバーが脚の方に傾いていては、バーを保持するのに無駄に肩の筋肉を働かせることになり、効率的な動作ができません。

(逆に頭の方向に傾いていては、バーを保持するのに上腕三頭筋が疲労しやすかったり。)

では次にバーを胸まで下していく段階。

ここで意識することは、ボトムで前腕が床に対して垂直である状態になるようキープすることです。

上記2点を意識して下したら、またトップポジションまで戻していきます。

(↑トップポジションとボトムポジションでのバーの位置)

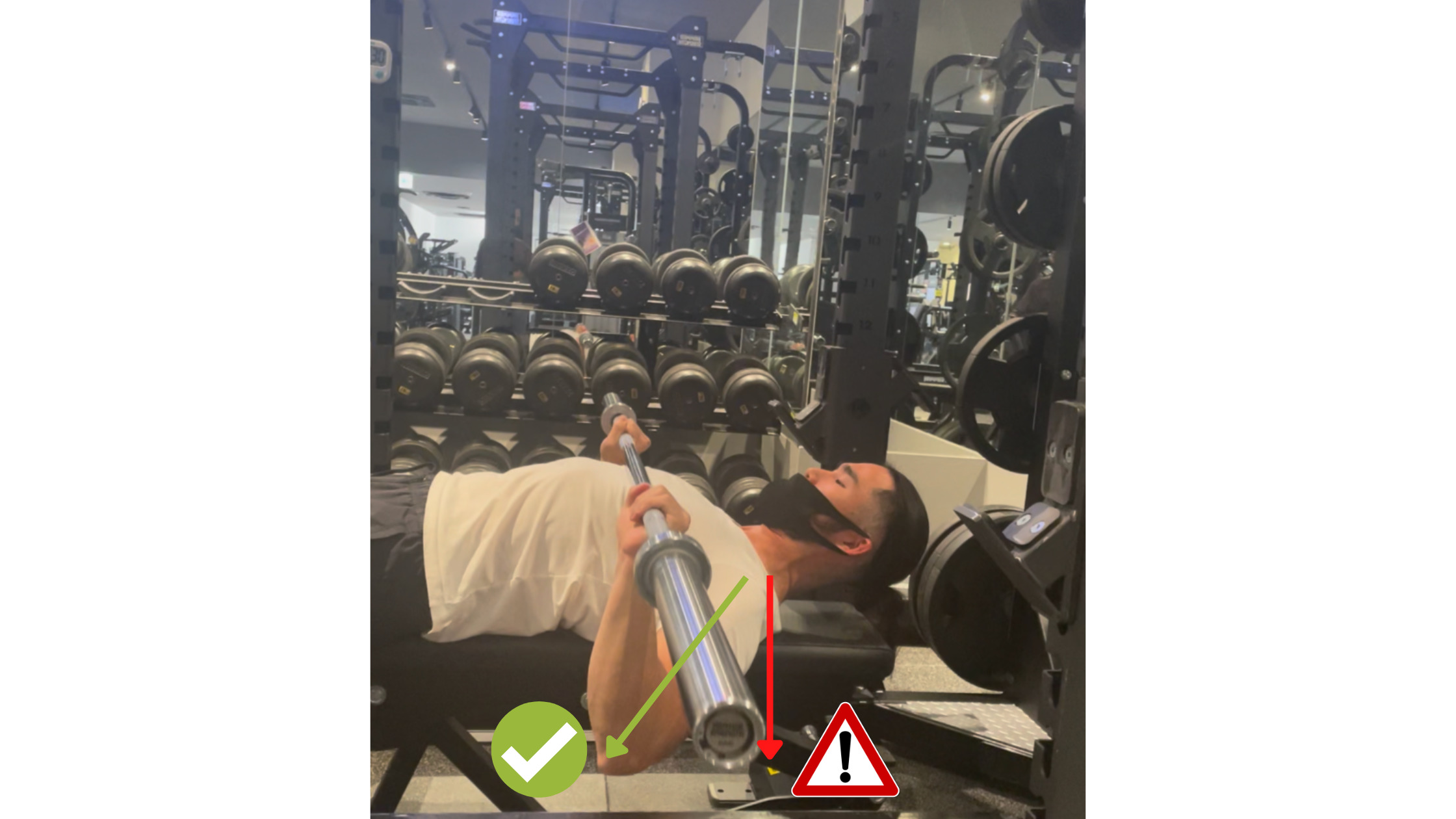

ここで仮に肘を真横に張り出すフォームだと肩関節の大きな負担となる&乳首の方にバーを下してこれなくなり非効率的な動きに。

ですから以下図のように、バーを保持したら15°から30°ほど脇を絞り真横に肘は開かないのが吉↓

(肘も内側に絞りボトムポジションでの肘の安定性を確保)

(右図のギロチンスタイルは、真横に開きかつバーを真下に下すゆえ肩を痛める原因に。)

といったように、乳首下にバーを下すというより、ここまで解説した適切なフォームが取れれば自然と乳首下やみぞおちあたりにバーが落ち着くといったニュアンスが正しい解釈です。

肩甲骨を適切な位置に保つ

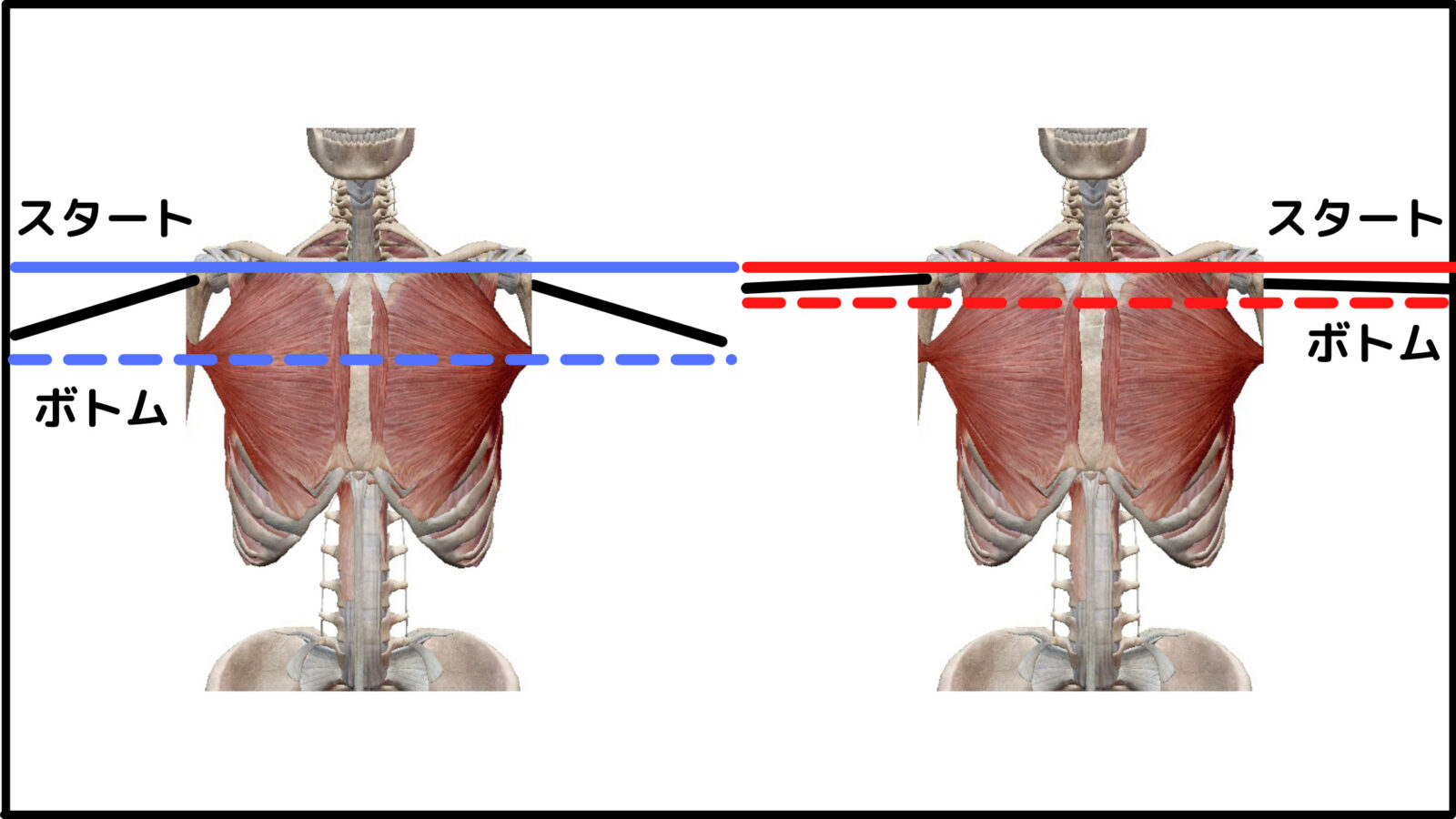

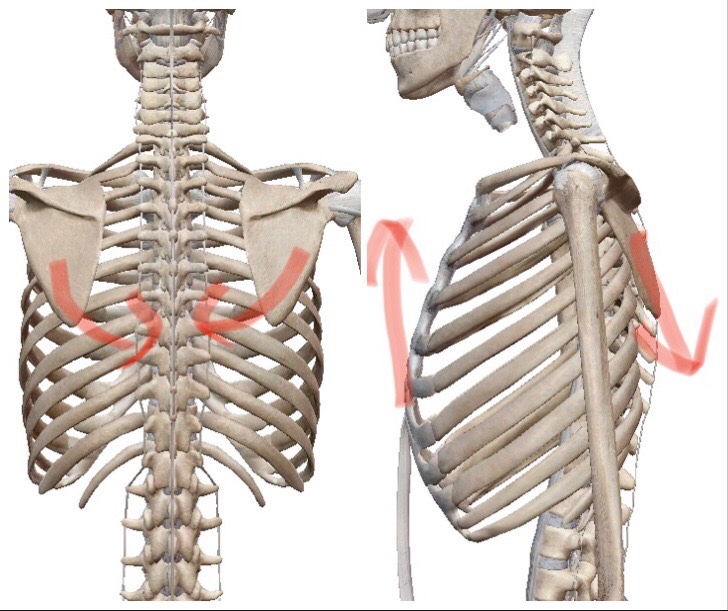

最後に、ベンチプレスというか胸トレ全般の動作で忘れてはならないのが、「胸を張る」こと。

仮にベンチプレスを胸を張らずに行うとどうなるか?

動作の過程で肩が動き大胸筋をうまく縮めたり伸ばしたりすることができず、負荷をかかりにくくなり筋トレ効果は激減。

また肩関節への負担も大きくケガにつながることも。

この姿勢が正しく取れると、腰を反ることなくみぞおちを天(頭上)に引き上げることができ胸を張ることができます↓

(加えて以下ツイートにもあるように、脚上げベンチが感覚を掴むには効果的な場合も↓)

むっね

・ダンベルプルオーバー

→10回ぐらいを3セット

・脚上げベンチ

→5回3セット

・ケーブルクロス

→15回ぐらいを3セット最近のマイブームは脚上げベンチ。かなりスムーズに胸で押せる。普通のベンチで肋骨が開いてうまく胸を反れず(胸を張れない)腰を反ってしまう場合は試すと良いかも🤔 pic.twitter.com/L8HSjKFRvv

— カイ@筋トレ (@FITNESSFREAK714) January 30, 2022

ベンチプレスが効かないときはまずはフォームを修正:まとめ

上記が、ベンチプレスで最低限として押さえておきたい基本フォームです。

(まとめると以下ツイートのとおり↓)

ベンチプレスの基本。

①スタート時はバーを肩の真上に保持

②ボトム時は上腕を床に垂直に保ち腕(二頭)に負荷が逃げるのを防ぐ

③胸を張り肩を落としアーチを作りバーの移動距離を短くし効率的に挙上

(脇を閉じすぎると肩への負荷が増し、開き過ぎると肩関節を痛めるので脇は横に60°から75°ほど開く) pic.twitter.com/bCdNSWlD4T— カイ@筋トレ (@FITNESSFREAK714) December 21, 2021

ベンチプレスはBIG3の1つとされるように筋トレにおける基礎のコンパウンド種目。

ゆえに適切に行うことで、大胸筋はじめ腕や肩に他種目では扱うことができない強い刺激を加えられます。

また肩甲骨をコントロールする能力はじめ、体の使い方を学ぶにも優れた種目。

そんなわけで、上記ベンチプレスのフォームを意識しケガなく筋肥大を最大化していきましょう。

以上ベンチプレスが効かない【初心者は3つのコツだけ意識】でした。