筋トレはやり過ぎるとオーバーワーク?になって逆効果っぽいけどホンマなんかな。気持ちの問題とかな気もするけど。でも仮にオーバーワークになったらどうなるんやろか?

こんにちはカイです!

筋トレ歴は10年ほどで、コンテストでの優勝経験あり。

筆者も筋トレ初心者のころにオーバーワークの存在を知るわけですが、筋トレのことしか考えてなかった当時はもちろん「そんなん嘘やろ」と思い無視していました。

ですが年月が経ち体づくりについて深く理解するようになってくると、「やはりオーバーワークなるものは存在する」と考えるように。

本記事に出会ったあなたは幸いなことに、オーバーワークに関して適切に理解することができるので、筆者のように非効率的な筋トレをすることは避けられます。

筋トレにオーバーワークは存在する?【症状やその目安】

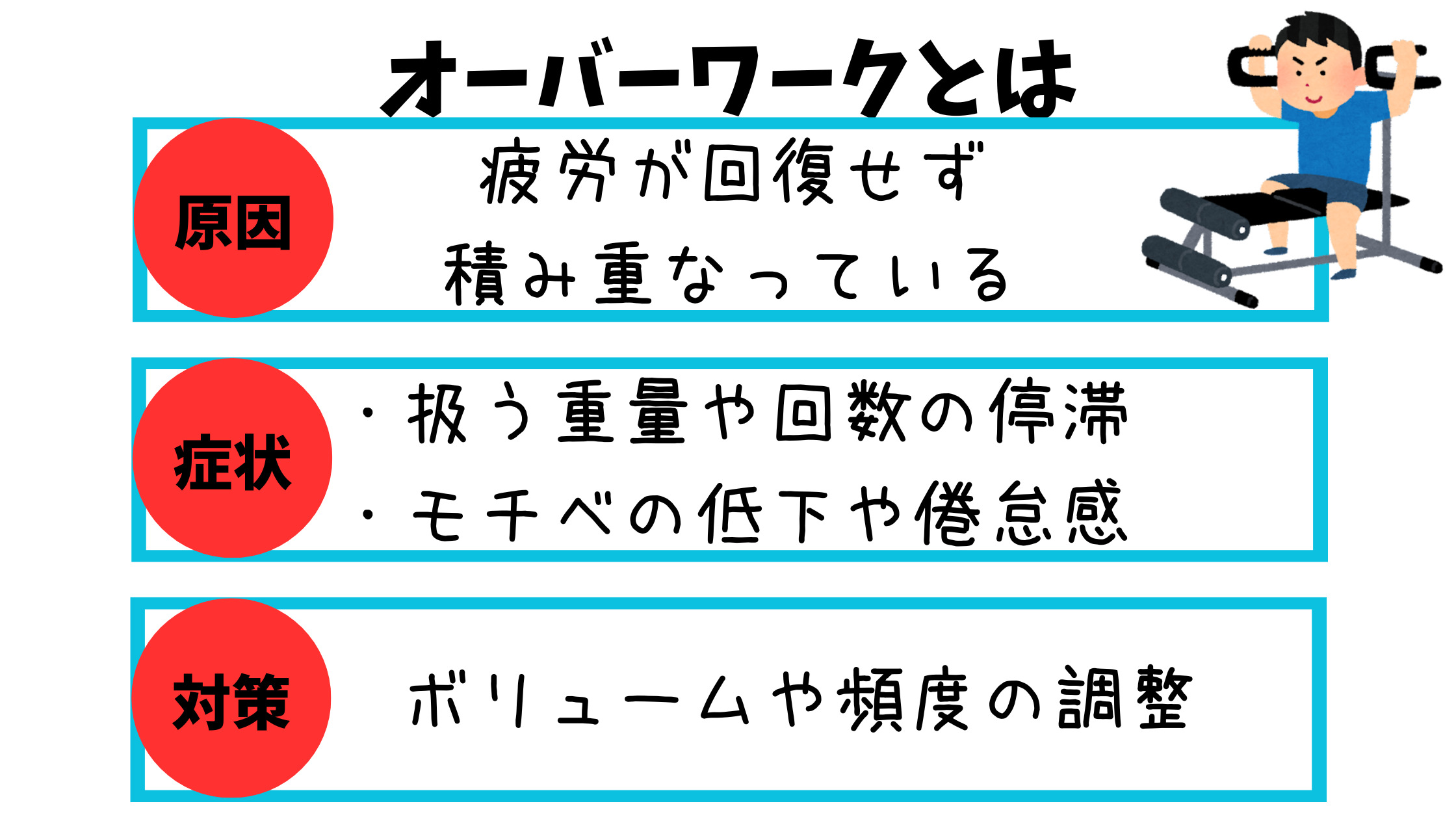

結論として、オーバーワークとは簡単に言うと筋肥大の「停滞期」「低下期」のようなもの。

そもそも筋肉が大きくなる流れはザックリ以下のとおり。

- 筋肉を刺激しストレスを与える

- 筋肉を休ませ疲労を回復させる

- 以前よりほんの少し強くデカクなる

このように、筋肉は休ませることで以前に増して成長します。

ですが筋肉が回復していない状態で、さらにトレーニングでストレスを与えたらどうでしょう?

さらに疲労(ダメージ)を得ることになります。

マンガの世界だと傷ついたら傷ついただけ後々パワーアップして返ってくることがありますが、残念ながら筋肉はそううまくいきません。

筋肉はダメージをきちんと修復してからでないと、コンスタントに成長(筋肥大)し続けてくれません。

言い換えると、筋肉を過剰に刺激している状態。

その結果として、筋肉の発達が遅れることをオーバーワークと言います。

(※参考:オーバートレーニング症候群)

オーバーワークだと筋肉が回復してデカクなる前に刺激してを繰り返すことになるので、筋肉の成長は右肩下がりor現状維持の方向に進んでいってしまうことに。

ですから、筋トレも「ただただやりまくるのがベストとは限らない」ことを覚えておいてください。

(※参考:筋トレは限界までやらない?【追い込むと逆効果な3つのパターン】でも解説してるように↓)

具体的には、以下のようなことは最低限として意識しておくのが吉↓

- 同部位を連日に渡り刺激しない

- 筋肉痛があればその部位は休ませる

- 週あたり1部位15セット以内に設定

とはいえ、「オーバーワークは嘘」なんて話を耳にすることもあったり。

筋トレのオーバーワークは嘘と言われる背景

上記のように、過度に筋肉を刺激することで起こり得るとされるオーバーワーク。

とはいえ「オーバーワークなんて存在しない。嘘だ。」と思い込み、超ハイボリューム(1部位1週あたり20.30セット)かつ限界を超えた激しい動作を含む筋トレに取り組んでいる場合があるかもしれません。

それでいてその効果を感じていたり。

確かにオーバーワークを無視した無茶なトレーニングでも、何かしらの効果を感じることはあります。

以下ツイートのように↓

部活で明らかにオーバーワークであろう量のトレーニングをしても一定のラインまではそれに見合う成果も得られたはず。

よく「筋トレはやり過ぎNG」と言われるが、疲労を溜め込みつつもそれに比例して成果が得られる段階も存在する。ゆえに必ずしも疲労(やりすぎ)が悪いものとは限らない。程度が大事。

— カイ@筋トレ (@FITNESSFREAK714) September 27, 2021

ですが次の場合もオーバーワークと考えられることだけは覚えておいてください。

- オーバーワークでない場合

⇒1→2→3 - 通常のオーバーワークの場合

⇒1→0.9→0.9 - 見落としがちなオーバーワークの場合

⇒1→1.5→2

(数字は筋量や筋力、「→」は一定の期間と思ってもらえれば。)

冒頭で解説したように、筋肉の成長が右肩さがりor停滞するのがオーバーワーク。

ですから「通常のオーバーワーク」はイメージできますよね?

ですが「見落としがちなオーバーワーク」はどうでしょう?一見すると筋肉はきちんと成長しているように見えますよね?

ここで「オーバーワークでない場合」と比べてみてください。

となると筋肉の成長を最大化できてないことになりますよね?

ゆえにこれもまたオーバーワークと考えることもできます。

なので仮に超ハイボリュームなはちゃめちゃトレーニングを常に行っていてそれなりに成長していたとしても、実際はもっと成長できた可能性があったりします。

といったように、目に見えてわかりにくいオーバーワークも存在することも意識しておくのが吉。

加えて筋トレ3原理5原則にもあるように、人間は個体差が大きくその差が筋肥大にも大きく影響するのが現実。

仮にAさんは1部位に30セット行いそれに見合った成果を感じることができても、Bさんはそうでなくむしろ成長が鈍化するなんてことは普通に起こり得る話です。

なのでいわば雑誌やYouTubeで見るボディビルダーなどが、やればやるだけ筋肥大が進むのは生まれ持った能力でもあることは念頭に置いておきたいところ。

「彼らだから」成り立つ話で、多くの人には当てはまらないことが多いです。

そんなわけで過剰に筋肉を刺激する必要はありません。

筋トレのオーバーワークの解消法

オーバーワークの解消法は以下の3つ。

- 頻度を減らす

- ボリュームを減らす

- 1週間ほどオフを取る

順にサクッと見ていきます。

筋トレ頻度を減らす

1週間に何度も同じ部位を刺激してませんか?

オーバーワークの目安の1つに、重量や回数の伸びの停滞にあります。過度に頻度の高いトレーニングでしっかり重量や回数は伸びてますか?

そうでないなら筋トレ頻度を減らすのも1つの手段になります。

(1週間に1部位あたり多くとも15セットが1つの目安。ゆえに1部位あたり週2ほどが基本。)

先ほど触れたように、やればやるだけその効果が返ってくるなら良いですがそうでないなら回復面に重きを置くことが必要です。

ボリュームを減らす

1回のトレーニングで30セットとか行ってないですか?

セット数を増やして筋トレボリューム(重量×回数)を増やすことで、筋肉が過度に疲労し回復に時間がかかったりオーバーワークになったりすることが考えられます。

ですから扱う重量や筋肥大が停滞しているのであれば、量を増やすことより減らすことも視野に入れるのが吉。

以下ツイートにもあるように、過度に追い込む必要はありません↓

いわゆる101理論のイメージ。

現状が100なら120もの刺激を与えてると疲労が回復しにくい。すると頻度も上げにくい。となると体内で筋肉の合成反応を優位に保つことができない。結果、筋肉の発達が遅れるかも。1だけ追い込もう。

※そんな101理論は以下で解説してます↓https://t.co/6TowQYCSMm

— カイ@筋トレ (@FITNESSFREAK714) August 18, 2021

効果的でないフォームを試行錯誤せずいくら量を増やしてもあまり得策でなかったり。それならフォームや筋肉の稼動性に早めに目を向けて、少しでも効果的な動作を積み上げる方が意味はあるかと。改善のないトレーニングをいくら継続しても成長は見えてこないと思うす。筋肉をマジでつけたいなら。 https://t.co/KT6S8HmCmu

— カイ@筋トレ (@FITNESSFREAK714) August 7, 2021

1週間ほど休むのもあり

オーバーワークは肉体的にも精神的にも回復が追いついていない状態。

ですから、シンプルにオフを取って筋肉を休めてあげるのもやり方の一つ。

(ディロードなんて言われるやり。。)

1週間のオフぐらいではもちろん筋肉も落ちないので、安心してオフにしてみてください。

(以下ツイートにもあるように↓)

「筋トレにオフは必要ない」って思ってるなら1回でいいから3日連続でオフとってみて。オフ後のトレーニングはめちゃめちゃ攻めのトレーニングが出来るから。今までより強度の高いトレーニング出来るから。知らず知らずのうちに疲労はたまって、トレーニングの強度も知らず知らずのうちに下がってない?

— カイ@筋トレ (@FITNESSFREAK714) December 20, 2019

また、どうしても筋トレを休むことができないのであれば、1週間ほど普段の筋トレのボリュームを半分ほどにするのもあり。

筋トレのオーバーワークを過度に恐れる必要はない:まとめ

上記が、筋トレ界で使われるオーバーワークの意味とその改善策です。

とはいえ、オーバーワークを過度に恐れて筋トレ初心者の頃から手抜きな筋トレをしていては、筋肉への刺激が弱くなり本松転倒。

ですから個人的には以下ツイートにもあるように、体づくりにおいて無茶する時期はあっても良いかとは思います。

限界まで動作できる(力を出し切れる)人は余力を残したトレーニングも選択できる。でも初めから限界にこだわらず、いわゆる追い込まないトレーニングをしてる人はそもそも選択すらできない。

そういった意味で限界までやるトレーニングを心がけてから他の理論を取り入れる方が幅広いトレができるかと🙆♂️

— カイ@筋トレ (@FITNESSFREAK714) November 7, 2020

そういった経験は後の体づくりにも生きてきますので。

そんなわけで、自身の現状を客観視して本記事で触れた内容を考慮しつつ体づくりを最適化していってください。

以上「筋トレのオーバーワークは嘘?存在する?症状は?」した。