筋肉をつけるには超回復が大事らしいけど、そもそも超回復とは?あと「超回復は嘘!」みたいなことも耳にしたけど何がホンマ?

こんにちはカイです!

筋トレ歴は10年ほどで、コンテストでの優勝経験あり。

筆者が筋トレを始めた頃は超回復理論が基本とされ、それを基準に筋トレを進めたりもしてました。

ですが最近は超回復についての誤解が明らかにされ、以前の超回復の定義とはやや違ってきてたりもします。

本記事の内容を理解しておくことで、より効果的な筋トレを行うきっかけになり、筋肥大も進みます。

※関連:筋トレは限界までやらない?【追い込むと逆効果な3つのパターン】

超回復とは【嘘と言われる背景】

結論、今までの超回復理論にはやや無理な部分が存在します。(そこまでシンプルには筋肥大が進まないということ。)

それゆえ「超回復は嘘」と言われるように。

そもそも今までの超回復の定義は以下のとおり↓

「筋肉はレジスタンス運動を行うと筋線維の一部が破断されます。それが修復される際にもとの筋線維よりも少し太い状態になります。これを「超回復」と呼び、これを繰り返すと筋の断面積が全体として太くなり筋力が上がります。筋力のトレーニングはこの仕組みを利用して最大筋力に近い負荷でレジスタンス運動し、筋が修復されるまで2~3日の休息ののち、またレジスタンス運動でトレーニングということの繰り返しによって行われます。」

(厚生労働省eヘルスネットより引用)

簡単に言い換えると、以下のようになります。

- 筋トレで筋肉を破壊

↓ - 2、3日の休息で回復

↓ - 筋肥大が起こる

これが一般的に知られる超回復の概要。

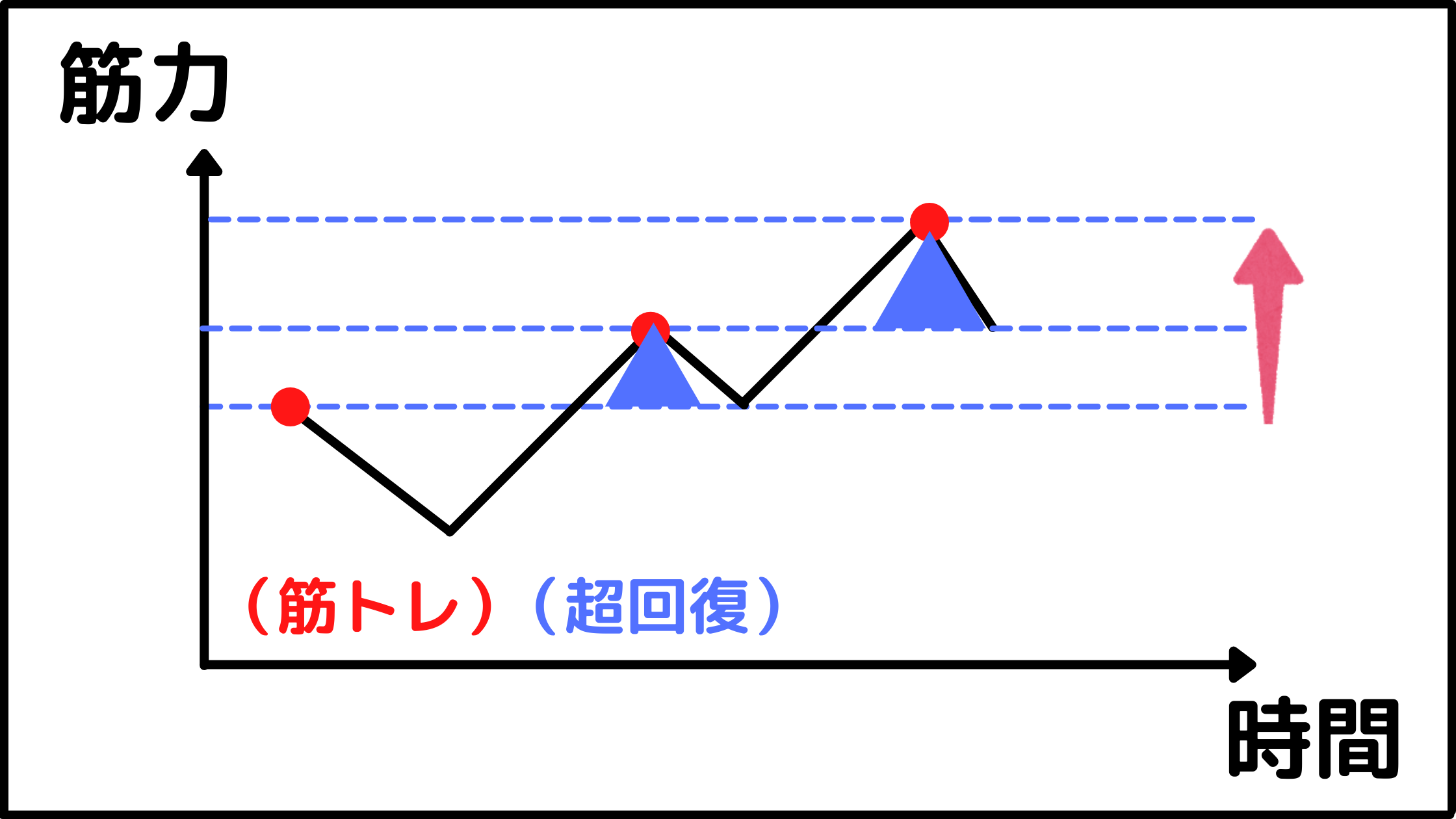

(以下図のイメージ。筋トレすると一時的に筋力が下がり時間が経つと以前より強くなることに↓)

ですから、筋トレしたらオフを取ってまた再開するを繰り返していくと以前よりも筋肉がつくことに。

確かに筋トレ初心者の時期は、これを信じて行っていってもそこまで問題ありません。

ですが筋トレを継続してるといつしか気づきます。

そう、今までの超回復理論ほど単純に筋肥大は起きません。

逆に72時間も休ませず、頻度を上げたら筋力が伸びたりサイズがアップすることも起きたり。

(部活とかって毎日のように筋トレして疲労はたまるものの、それに従ってパフォーマンスが上がることもあったりしますよね?そんなイメージです。)

また上記の超回復は筋力の増減の話とされてますが、「実際は体内のグリコーゲンの量だった」というのが最近は定説になりつつあります。

(グリコーゲンは、体の中のエネルギーである炭水化物の量と思っておけばOK。)

筋トレで消費されたグリコーゲンを1.2日かけて補給することで、以前よりも多くのグリコーゲンを筋肉内に蓄えることが可能になります。

(エネルギーが増えるとパフォーマンスが上がり筋力アップや反復回数のアップが起こり、その結果として筋肥大や筋力アップにつながることは考えられる。)

とはいえ、冒頭で触れた筋肥大の3ステップ(筋トレによるストレスを与え休ませそのストレスに適応した結果として筋肥大が起こる)が間違っているわけではありません。

ただ、筋肥大は以前の超回復理論ほどシンプルな話ではないということ。

じゃあどういった感じで筋トレを進めていけば良いのか?

そこで出てくるのが「フィットネス・疲労理論」です。

超回復理論に代わるフィットネス疲労理論とは

上記の超回復理論では、筋力のアップ(グリコーゲンの増加に伴う)のみが基準でした。

以前は10キロだったのが、次回は11キロ扱えるといったように。

ですが、すでに触れたようにその超回復理論だと説明がつかない点が多く出てきます。

そこで、「フィットネス」と「疲労」という2つの基準で「筋トレ効果の増減」を見ていくのが「フィットネス疲労理論」。

フィットネスとは、筋トレによってプラスに働く要素(筋肥大、体力向上、筋力アップなど)。

疲労とは、文字通り肉体的や精神的、神経系への疲労でパフォーマンスを妨げるもの。

ですから、フィットネスと疲労の関係を以下の式で表すことが可能。

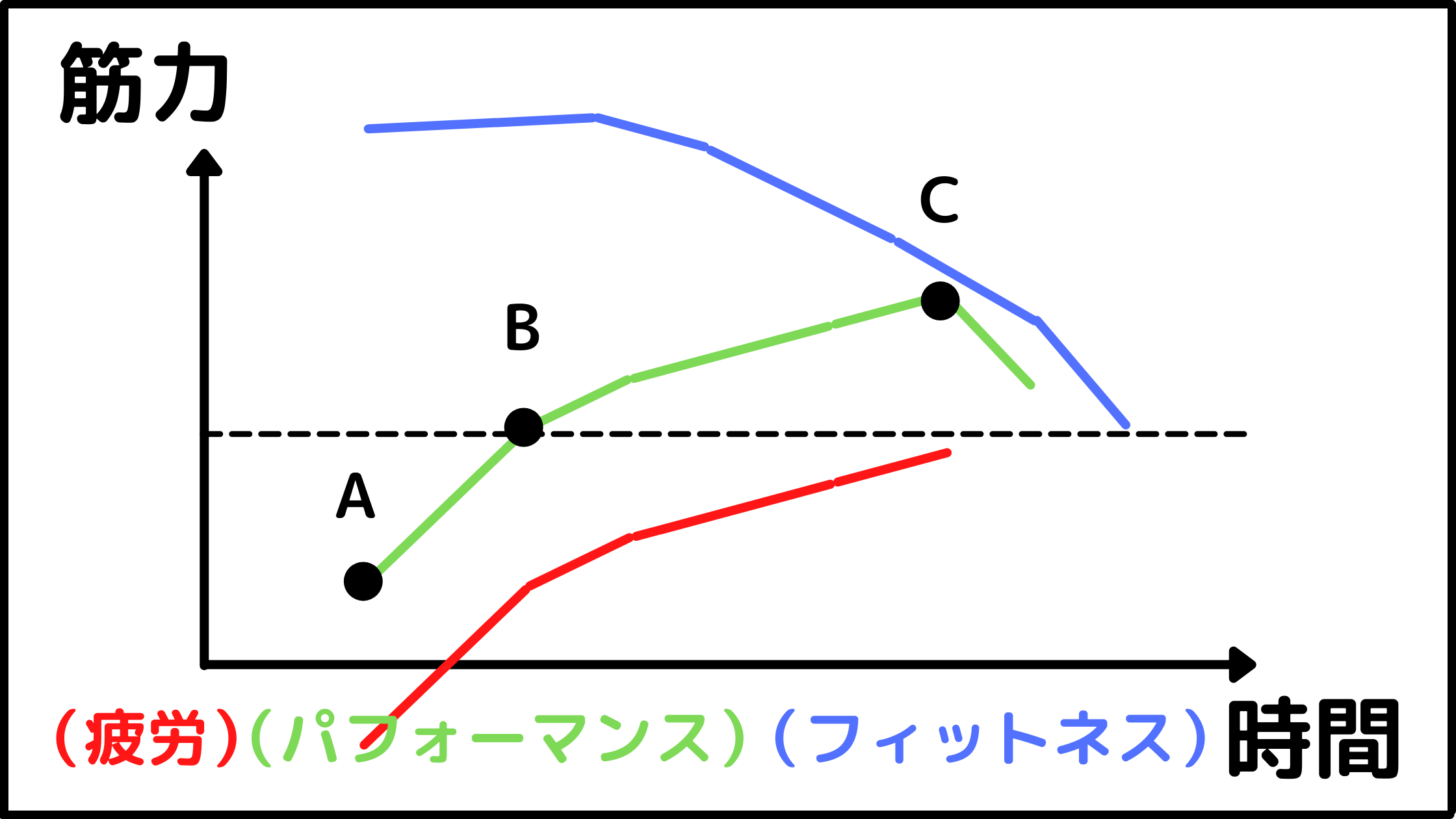

(以下の図のようなイメージ↓)

筋トレ直後(A地点)はフィットネスは最高値ですが、疲労があるのでもちろん良いパフォーマンスは発揮できません。

言い換えると、同部位を連日に渡り行うのは効果的とは言えません。

ですが、疲労は時間と共に回復。

さらに時間が経過して疲労が完全に回復するC地点では、最高値のパフォーマンスが発揮。

ですが、このタイミングで筋トレをサボるとフィットネスの低下つまり筋トレ効果は以前よりもゆるやかに低下していくことに。

ゆえに筋トレは継続が欠かせません。

結局、何が大事なのか?

例えば、超回復理論だと72時間したら以前よりも筋力がアップした状態で筋トレができる状態になります。

ですがだからといってそんなハイペースで同部位を刺激しているといつしか疲労が蓄積し、いくら体力があっても結局はパフォーマンスは低下。

以下ツイートにもあるように↓

部活で明らかにオーバーワークであろう量のトレーニングをしても一定のラインまではそれに見合う成果も得られたはず。

よく「筋トレはやり過ぎNG」と言われるが、疲労を溜め込みつつもそれに比例して成果が得られる段階も存在する。ゆえに必ずしも疲労(やりすぎ)が悪いものとは限らない。程度が大事。

— カイ@筋トレ (@FITNESSFREAK714) September 27, 2021

といったことから、体の変化や重量の伸びなどが停滞してきた時に、単に量を増やす(フィットネスを上げようとする)の一択では微妙。

疲労が大きくなってることがパフォーマンスの低下を招いてるかもしれない、などと考える必要もあります。

逆に、先ほどの図のB地点とC地点の間を見てもわかるように、多少の疲労はあれど、以前よりも高いパフォーマンスを発揮することが可能な場合も。

とはいえ、いき過ぎると疲労がドンドン大きくなり「フィットネス」も「パフォーマンス」も低下していわゆるオーバーワークに至るリスクもあります。

筋トレ超回復理論は嘘ではないがそう単純ではない:まとめ

上記が、超回復理論の適切な捉え方とそれに代わるフィットネス疲労理論の概要です。

筋トレ初心者であれば超回復理論に従って筋トレを進めていけば問題ありませんが、中級者になってくるとそれだけではベターと言えないことも。

ですから筋肉がうまく発達しない際に、疲労が原因でパフォーマンスの低下を招いているのか、そもそもボリュームが足りずにフィットネスが向上しないのか、などを考える必要があります。

なので、着実な筋肥大を起こすには、疲労具合やパフォーマンスに敏感になって自身に合うペースを模索していくことが必要です。

以上超回復とは【嘘と言われる理由やそれに代わる筋トレ新理論】でした。